| Nota di Redazione: Patriarcout combatte il patriarcato, costruendo una narrazione che faccia emergere le figure che hanno fatto la Storia, una Storia diversa dalla narrazione prevalente che vede al centro l’uomo bianco occidentale. Buona lettura! |

Nel Dizionario Biografico degli Italiani il pittore di epoca risorgimentale Giuseppe Bisi (Genova,1787 – Varese,1869) ha una voce a lui dedicata (peraltro scritta da una storica dell’arte, Angela Ottino Della Chiesa), non è così per Ernesta Legnani, sua moglie, e per Antonietta e Fulvia, le loro figlie, tutte dedite alla pittura.

Una stirpe di artiste e artisti: non solo figlie d’arte ma anche nipoti, in quanto anche il nonno Tommaso era pittore e anche altri membri della famiglia: lo zio Michele e il più famoso cugino Luigi che insegnò prospettiva a Brera e si dedicò a rappresentare in particolare interni del duomo di Milano e anche sua nipote Jetta Bisi Pozzi.

Si tratta di un totale di almeno cinque generazioni di artisti, fra cui almeno quattro donne.

Giuseppe era originario di Genova, ma ben presto si trasferì a Milano ed è in questa città, cuore del Risorgimento italiano, che si situa la produzione artistica della famiglia.

In quegli anni politica e cultura erano contigue: si pensi alla fascinazione di Foscolo per Napoleone che lo portò ad arruolarsi, o a Byron che scrisse un’Ode a Napoleone e che morì in Grecia.

Questi personaggi ben più noti del nostro erano all’incirca coetanei di Bisi (nato nel 1787, mentre Foscolo nel 1778 e Byron nel 1788) ed accomunati dal fervore napoleonico: Giuseppe fu volontario nelle campagne napoleoniche e membro della cancelleria del vicerè Eugenio di Beauharnais.

Dal 1838 al 1856 Giuseppe Bisi insegnò al neonato corso pittura di paesaggio dell’accademia di Brera, cattedra istituita per la prima volta alla luce della crescente sensibilità romantica per pittoresche vedute di natura che si fa sublime e ostile nella pittura di altre latitudini (si pensi al romanticismo tedesco di Friedrich).

A cavallo fra una sensibilità al dettaglio delle vedute neoclassiche e un afflato romantico i suoi dipinti costituiscono importanti testimonianze dell’ambiente paesaggistico lombardo della prima metà del XIX secolo.

Ernesta Legnani

Ernesta Legnani nacque nel 1788 a Lugano o Milano, si dedicò alla ritrattistica ma realizzò spesso copie a incisione di opere d’arte celebri. Nel 1810 vinse il premio per il disegno dell’Accademia di Brera. Sposò Giuseppe Bisi nel 1811.

Amica di molte giardiniere della massoneria il cui ruolo nei moti risorgimentali non fu secondario come Bianca Milesi e Cristina Trivulzio di Belgiojoso, Legnani Bisi educò le figlie agli ideali patriottici e risorgimentali. Morì nel 1859.

Per le “Vite e ritratti di illustri italiani” Legnani ritrasse Gaetana Agnesi, Vittoria Colonna, G. B. Monteggia, è interessante notare come in un testo del 1812 trovassero posto donne illustri.

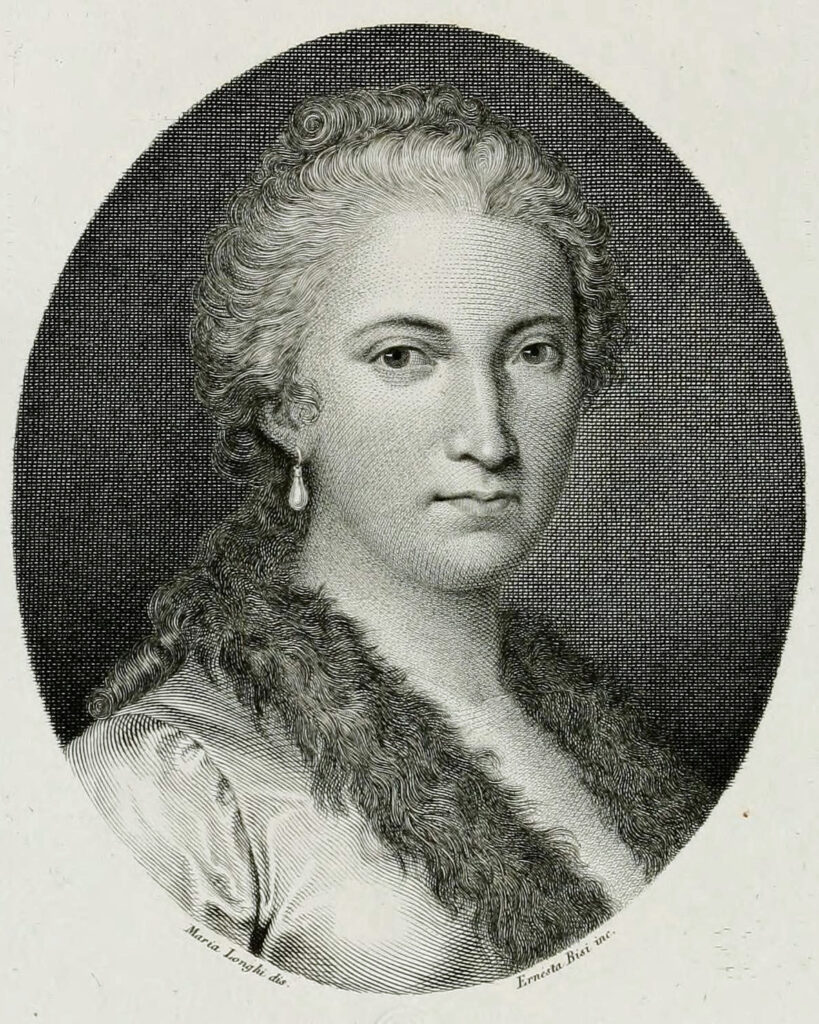

Il ritratto di Gaetana Agnesi, che ne è diventato l’immagine topica, è stato disegnato da Maria Longhi e inciso a bulino da Ernesta Legnani, al di sotto del clipeo col volto si trovano le firme delle due artiste che collaborarono nella sua realizzazione, Ernesta si firma col cognome Bisi da sposata e specifica Inc., ossia incisora.

In questo ritratto Gaetana Agnesi è raffigurata con indosso un bustino col collo di pelliccia e la posa di tre quarti ci lascia vedere un solo orecchino pendente a goccia, forse una perla, i capelli sono tirati indietro e acconciati in boccoli rococò.

Il busto che la ritrae fra altri personaggi illustri nel cortile dell’accademia di Brera ha la stessa identica iconografia, pettinatura e vestito. Probabilmente la scultura deriva dall’incisione poiché quest’ultima è precedente.

La stessa immagine è stata ripresa numerose volte fra cui in un francobollo commemorativo del 2018, su copertine di libri, in un doodle di Google e nel logo del liceo a lei intitolato.

Gaetana Agnesi. Una digressione su questa personaggia tanto interessante:

Gaetana Agnesi nacque a Milano nel 1718 da famiglia di commercianti di seta che in seguito acquisirono un titolo nobiliare, ricevette un’istruzione eccellentissima e imparò sette lingue, appena ventenne pubblicò 191 tesi di filosofia e di scienze.

Si dedicò in particolare allo studio del calcolo infinitesimale e differenziale: nei suoi scritti filosofia e matematica si intrecciano.

La lingua adottata è l’italiano e non più il latino affinché siano opere di facile accesso, infatti il suo “instituzioni analitiche per uso della gioventù italiana” è pensato come un compendio per lo studio, si tratta del primo testo di matematica pubblicato da una donna e fu tradotto anche in francese e inglese.

Nel 1750 per volontà di papa Benedetto XV le fu offerta la cattedra di matematica all’università di Bologna che però non ricoprì mai a causa della discriminazione di genere e al suo desiderio di condurre una vita più spirituale.

Il suo nome è legato a una particolare curva geometrica che da lei prende il nome di versiera di Agnesi, era così nota che Goldoni la cita in un’opera.

Nell’ultima parte della sua vita si prodigò per cause sociali e fu direttrice delle donne del Luogo Pio Trivulzio dove visse i suoi ultimi anni e morì nel 1799.

Carlo Cattaneo

Fra i personaggi della Milano ottocentesca effigiati da Ernesta Legnani Bisi numerosi sono gli intellettuali che presero parte ai moti risorgimentali, fra essi Carlo Cattaneo, da lei ritratto (Ernesta Legnani Bisi, Carlo Cattaneo, 1826.) mentre siede alla scrivania con aria pensosa, davanti a sé il calamaio con la penna e diversi volumi in uno dei quali infila un dito per tenere il segno mentre solleva lo sguardo appoggiando la testa alla mano con aria pensosa, i capelli scarmigliati come se vi avesse più volte passato le dita in preda alla riflessione politica ed intellettuale, la camicia sbottonata similmente a Foscolo ritratto da Appiani e da Fabre.

Francesco Hayez

Ernesta Legnani ritrasse un ben più celebre collega pittore, Francesco Hayez, attorno al 1821-22 in un piccolo quadretto conservato presso il museo civico di Modena e pubblicato nel 1890 dal Comitato per le onoranze funebri di Hayez all’interno delle sue memorie nelle quali più volte parla dell’amicizia che lo legava ad Ernesta Legnani che ricorda come “artista distinta nel dipingere in miniatura e all’acquerello” e dice che l’amica gli fece un ritratto a matita.

La famiglia Manzoni

Anche un’altra opera ci racconta dei rapporti amicali della famiglia Bisi nell’ambito della Milano risorgimentale, si tratta di un ritratto ad acquerello dipinto da Legnani di tutti i membri della numerosa famiglia di Alessandro Manzoni pochi anni dopo il 1820 (che diventerà la copertina del libro di Natalia Ginzburg “la famiglia Manzoni” pubblicato nel 1983) vi si riconosce il volto del giovane scrittore fra la madre Giulia Beccaria di profilo con indosso una cuffia e la moglie Enrichetta Blondel e al di sotto i figli, non tutti perché alcuni non erano ancora nati a quella data.

La miniatura ad acquerello si conserva presso la Biblioteca Braidense e presso i Musei Civici di Lecco si conserva un’edizione Ventisettana dei Promessi Sposi autografata dall’autore con dedica alla pittrice Ernesta Legnani Bisi.

Casa Visconti D’Aragona Dal Pozzo D’Annone

Analogo al tableau con i membri della famiglia Manzoni quello di Casa Visconti D’Aragona Dal Pozzo D’Annone (Ernesta Legnani Bisi, tableau con i ritratti dei membri di Casa Visconti D’Aragona Dal Pozzo D’Annone, post 1835, collezione privata.), si tratta di cinque ritratti su carta a tecniche miste inseriti all’interno di un’elaborata cornice lignea conservato in collezione privata dei discendenti degli effigiati.

I diversi ritratti realizzati tra il 1835 e il 1839 ca. sono stati piegati per adattarli alla cornice. Lo scopo è fissare le sembianze dei propri cari, si tratta di un’opera ad uso personale e affettivo, non di rappresentanza.

Al centro, più grande degli altri, è raffigurata Virginia Visconti d’Aragona, sorellastra per parte di madre di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, i ritratti agli angoli raffigurano a partire dall’alto a sinistra, il fratello Alberto, la madre Vittoria Gherardini, la sorella Teresa e il marito Bonifazio Dal Pozzo d’Annone.

La protagonista porta un’elaborata pettinatura con chignon e boccoli inanellati sulle tempie e un abito bianco alla moda con maniche a sbuffo che lascia scoperte le spalle.

La madre, essendo una donna matura, porta un vestito accollato con un foulard scuro e una pettinatura semplice con scriminatura centrale contornata da una severa cuffia, lo stretto bustino ne evidenzia il punto vita mentre il colletto pieghettato ne nasconde il doppio mento che odiava a tal punto da sottoporsi a uno dei primi interventi di chirurgia estetica che ne decreterà la morte.

La sorella invece ha un elegante abito nero con scollo a barchetta e i biondi capelli raccolti in trecce sulle tempie, il fratello indossa una camicia bianca, eleganti giacca e gilet neri e una cravatta di lucida seta, il marito porta una giacca blu-verde profilata di rosso.

Ernesta Legnani e Cristina Trivulzio

Ernesta Legnani già dagli anni a cavallo del 1820 insegnava disegno presso la nobile famiglia Visconti D’Aragona, in quel periodo ritrasse più volte i membri della famiglia e le persone che lavoravano per loro, questi disegni sono ancora oggi in buona parte nella collezione privata degli eredi.

Ritrasse anche Cristina Trivulzio da adulta e suo marito Emilio Barbiano di Belgiojoso dal quale si separò rapidamente; queste opere si conservano nel castello di Masino a Caravino (Torino) dove visse Cristina Trotti Bentivoglio, omonima della nonna Cristina Trivulzio di Belgioioso.

Nel castello si conservano numerosi ritratti di contadini di Locate e di contadini Turchi di mano di Cristina Trivulzio che aveva imparato a dipingere da Ernesta Legnani.

Per Cristina Trivulzio la sua insegnante di disegno, seppur di vent’anni più grande, divenne una cara amica: le accomunavano gli ideali risorgimentali poiché fin da giovane Cristina era cresciuta in quell’ambiente e nel 1821 il patrigno Alessandro Visconti d’Aragona era stato arrestato per aver preso parte ai moti carbonai mentre la madre Vittoria Gherardini aveva commissionato ad Hayez i Vespri Siciliani e Bellini le aveva dedicato “i Puritani”.

Nel 1832 Cristina Trivulzio si trovava in esilio per motivi politici e la madre Vittoria, per ricordare la figlia lontana, commissionò un suo ritratto ad Hayez, così il pittore e la committente si recarono a Lugano dove incontrarono Cristina ed egli realizzò alcuni schizzi su cui basare il dipinto, con loro anche Ernesta Legnani Bisi che era legata ad entrambi da un rapporto d’amicizia.

Ernesta Legnani Bisi e le sue figlie furono più volte ospiti nella villa Visconti d’Aragona di Affori (oggi nota come Villa Litta Modignani, sede della biblioteca Affori di Milano e di un parco pubblico).

Cristina Trivulzio era una donna di grande cultura, affiliata alla carboneria come giardiniera, esule a Parigi visse in povertà e si mantenne fra le altre cose facendo ritratti firmandosi “la princesse ruinée”, in seguito aprì un salotto intellettuale che divenne un punto d’incontro per i patrioti italiani, nel 1834 vendette i suoi gioielli per finanziare Mazzini, tornata a Milano applicò gli ideali socialisti per migliorare le condizioni di vita dei contadini della sua tenuta (pare che Manzoni commentò scrivendo “Quando quelli [i contadini] saranno tutti dotti a chi toccherà zappare la terra?”) e diresse gli ospedali militari della Repubblica Romana.

Antonietta Bisi

Anche due delle figlie di Giuseppe Bisi ed Ernesta Legnani si dedicarono alle arti imparando dai genitori.

Antonietta Bisi (1813-1866) si perfezionò all’accademia di Brera avendo per maestro Hayez, che come si è detto era amico di famiglia, si dedicò soprattutto al ritratto effigiando patrioti risorgimentali ai quali era vicina.

Antonietta Bisi ritrasse patrioti della Milano risorgimentale, fra i quadri conservati nel museo del Risorgimento di Milano il ritratto di Luciano Manara che aveva guidato il manipolo di cui facevano parte anche i Dandolo e Morosini (altri soggetti di ritratti di Bisi) durante le Cinque Giornate di Milano, conquistando Porta Tosa, in seguito formò un corpo scelto di volontari lombardi nell’esercito sabaudo: il battaglione dei bersaglieri lombardi.

Combatté ancora in Lombardia e morì in battaglia non ancora venticinquenne nella repubblica Romana.

Nel ritratto di Bisi appare un giovane uomo fiero e altero che indossa una divisa militare, sullo sfondo Castel Sant’Angelo a ricordo dell’impresa capitolina.

Si distingue per importanza dai ritratti dei suoi soldati sia per le dimensioni maggiori sia perché è un olio su tavola anziché su cartone.

Nello stesso museo si conservano anche dipinti a olio su cartone che ritraggono soldati risorgimentali: Emilio Dandolo all’epoca della Repubblica Romana (1849), neppure diciottenne quando partecipò alle Cinque Giornate di Milano; Emilio Morosini che prese parte alle Cinque Giornate di Milano e morì nella Repubblica Romana e fu raffigurato da Ettore Ferrari in una scultura conservata alla Gnamc di Roma che ritrae Morosini morente su una barella ma ancora animato dal fervore patriottico.

Carlo Mancini, patriota e pittore, figlio della contessa Lucrezia Barbiano di Belgiojoso, fu volontario nella compagnia militare del fratello Ludovico; la villa di famiglia a Merate era un luogo d’incontro per numerosi musicisti fra i quali Rossini, Verdi, Bellini, Donizzetti e Boito.

Dedito alla pittura di paesaggio che aveva studiato nel nord della Francia, probabilmente Mancini fu allievo di Giuseppe Bisi anche se non nell’Accademia di Brera per via del ceto sociale elevato; il ritratto di Antonietta Bisi avvalora l’ipotesi di uno stretto rapporto con la famiglia Bisi.

Antonietta Bisi ha realizzato un grande ritratto postumo di Paola Agnesi, dell’ente sanitario A.S.S.T. Fatebenefratelli e Ospedale Sacco, commissionato nel 1846 per l’ospedale Fatebenesorelle dalla contessa Laura Visconti di Modrone, vedova del conte Filippo Ciceri, fondatrice dell’ente nel 1836 per omaggiare una delle prime benefattrici dell’ospedale, ancor prima che venisse edificato.

Alle spalle della protagonista vi è un busto di sua sorella Maria Gaetana Agnesi, importante matematica e benefattrice.

Paola Agnesi è raffigurata in un ricco ambiente domestico nel quale si intravvedono un quadro e un orologio, indossa abiti sobri e ha la cuffia in capo, è seduta alla scrivania dove ha appena redatto il proprio testamento, sul foglio che ha fra le mani si legge infatti: “testamento olografo / di donna Paola / Agnesi in data / 16 agosto 1820 / a favore delle / … / ospedale fate / bene sorelle”.

Fulvia Bisi

Fulvia Bisi, nata nel 1818, a differenza della sorella ritrattista si dedicò soprattutto alla pittura di paesaggio sulla scorta del padre raffigurando scorci lombardi e ticinesi, morì nel 1911 continuando a dipingere durante tutta la sua lunga vita.

Nel corso della sua vicenda pittorica il suo stile si modificò allontanandosi dai paesaggi quieti del padre arrivando a scene più ricche di pathos in cui il paesaggio si carica di quei connotati pittoreschi cari al romanticismo d’oltralpe come nel suo capolavoro, il Turbine della Galleria d’arte Moderna di Milano, presentato alla Esposizione nazionale di Milano del 1872.

Nel 1845 ricevette il premio di Brera con un grande Paesaggio montano e dal 1852 al 1882 partecipò alle Esposizioni di Milano con numerose opere.

I suoi paesaggi, di buona qualità pittorica, ritraggono spesso scenari lacustri che trasmettono un senso di pace, con le ripide montagne che sovrastano lo specchio d’acqua, talvolta solcate dai batèj, tipiche imbarcazioni del comasco caratterizzata dai cerchi sopra allo scafo e che richiamano subito alla mente un’altra opera del Risorgimento lombardo: i Promessi Sposi.

I paesaggi di Fulvia Bisi sono talvolta percorsi da figurette umane che, come da impostazione accademica, sono poco più che macchiette sulle quali predomina l’imponenza dello scenario naturale.

La pittrice è attenta a cogliere le caratteristiche atmosferiche e luministiche rappresentando anche paesaggi notturni o burrascosi.

L’opera del 1857 “Giardino del Palazzo Viani Visconti a Pallanza”, conservato presso il museo del Paesaggio di Verbania, mostra come anche Fulvia Bisi al pari del resto della famiglia non fosse estranea agli ambienti risorgimentali, vi è rappresentato uno scorcio sul giardino visto attraverso la loggia della villa dei Viani Visconti affacciata sul lago, percorso da vari membri della famiglia.

Vi si sono riconosciuti: nel gruppo sulla destra nei pressi della casa Maria Viani Visconti con il figlioletto Pietro Visconti e il dottor Croppi; al centro Raffaele Cadorna, tenente d’artiglieria che nel 1870 comanderà la presa di Roma con la breccia di Porta Pia, e Teresa Viani Visconti, figlia di Maria; affianco al muretto Carolina Viani Visconti, vedova Cadorna.

Maria Viani Visconti raccolse fondi a favore delle imprese risorgimentali e il generale Fedele Azari nella Commemorazione dei concittadini illustri e benemeriti della Patria e di Pallanza, defunti nei primi 50 anni della proclamazione dell’Unità d’Italia così la ricorda:

«a bordo d’un piroscafo da Pallanza verso Angera e Sesto Calende in escursione patriottica militare, di cui fu anima e guida donna Maria Viani Visconti Sertoli colle figlie nel 1849. Tutti con armi bianche e da fuoco d’ogni struttura e dimensione, le coccarde tricolori al petto, vestiti all’italiana, cantando l’inno di Mameli e canzoni patriottiche allora in voga a disfida degli Austriaci tiranneggianti i paesi della sponda lombarda».

Nel dipinto “scoppio del temporale improvviso” Fulvia Bisi coglie come la furia degli elementi sovrasti gli esseri umani che, piccoli e indifesi, corrono a ripararsi nel protiro di una cappelletta di campagna che li protegge non solo fisicamente ma anche spiritualmente (Fulvia Bisi, scoppio del temporale improvviso, XIX secolo, collezione privata.).

Qui la pittrice raffigura la forte e improvvisa pioggia di un acquazzone estivo che sorprende il gruppo durante una passeggiata in campagna: si vedono le pozze d’acqua, la pioggia che cade in diagonale, l’albero sferzato dal vento e sembra quasi di sentire il petricore, ossia il tipico profumo che sprigiona la natura alla prima pioggia su un terreno a lungo asciutto.

La luce del sole illumina la chiome dell’albero in primo piano e conduce il nostro sguardo ai protagonisti della scena: alcune donne già sedute sull’uscio, altre ancora in piedi mentre l’uomo, che possiamo immaginare ancora trafelato, è intento a chiudere l’ombrello.

Questo dipinto ci racconta di un nuovo legame fra le persone e il paesaggio che si consolida nel corso dell’Ottocento, quello delle passeggiate di piacere in ambiente naturale.

In “Turbine” dipinto del 1872 conservato alla GAM di Milano Fulvia Bisi, attenta osservatrice della natura, registra il fenomeno atmosferico del temporale che si abbatte su un paesaggio spazzato dal vento che scompiglia le fronde degli alberi e fa levare in volo uno stormo di uccelli in lontananza.

Nel 1985, in occasione del secondo centenario della nascita di Manzoni, amico della famiglia Bisi, la storica dell’arte Isabella Marelli ha suggerito che il dipinto vada letto in parallelo al capitolo XXXVII dei Promessi Sposi che si apre con Renzo che lascia il lazzaretto e torna al paese sotto un violento temporale.

Le opere delle artiste Legnani Bisi offrono un piccolo scorcio sul fervore culturale a tutto tondo della Milano Risorgimentale, ricca di contatti interdisciplinari: un’incisora e disegnatrice di piccoli ritratti Ernesta, una ritrattista Antonietta e una paesaggista Fulvia in un ambiente ricco di contatti con patrioti che presero le armi e talvolta perirono nell’impresa dell’Unità d’Italia, giardiniere della massoneria intente a finanziarli, artisti di tutti i campi (da Hayez a Manzoni) attivi nel costituire l’identità della nascente nazione nella quale anche le donne ebbero un ruolo non indifferente.

Immagine di copertina:

Grafica wall:out magazine su illustrazione di Rebecca Fritsche

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.