Bisogna dirlo subito e in modo molto chiaro: la data di oggi, il 25 Aprile è un simbolo. Poi possiamo stare qui un sacco di tempo a discutere cosa sta dentro quel simbolo e come va interpretato eccetera.

Ma stiamo parlando di questo: anche proprio in termini scientifici – semiotica, sociologia, antropologia, e tutte quelle robe lì – il 25 Aprile tiene insieme una quantità di racconti, testi, memorie, aspettative, contraddizioni, modi di pensare. Li raccoglie tutti insieme in un unico referente (una data) e permette a una certa comunità di riconoscersi come vicina (o lontana) da quel mondo. E fin qui le questioni tecniche.

Ma come per ogni simbolo, c’è poi tutta un’altra parte che non è riducibile alla dimensione razionale. Una parte che c’entra con l’esperienza che si ha di quel simbolo.

Per esempio, se si è contribuito a costruirlo oppure se si è parte di un mondo in cui quel simbolo ci è stato consegnato. E quest’ultimo mi sembra, fuor di dubbio, il nostro mondo. Così, la domanda diventa:

Le attuali generazioni, che esperienza hanno di quel simbolo? Cosa vuol dire stare dentro il 25 Aprile, per esempio se sei nato e cresciuto a Genova?

Ecco, ho pensato che c’era una sola cosa onesta che potessi fare: raccontare la mia esperienza del 25 Aprile. Cioè, un’esperienza di racconti sul 25 Aprile che si sono sedimentati nel corso di questi anni e che hanno finito per scolpire una particolare figura che traduce, per me, oggi, questo simbolo.

Il primo racconto l’ho incrociato quando avevo 14 anni. Era un pomeriggio davvero caldo, ero sul poggiolo di casa dei miei genitori, inchiodato su una specie di sedia sdraio: mio padre mi ha messo in mano un libro e mi ha detto: leggilo. Io, naturalmente, avrei voluto fare qualsiasi altra cosa, ma tant’è.

L’ho aperto, ho cominciato a leggere e ho pensato: odio i libri. Da quel giorno, sono successe due cose: non ho più smesso di leggere e mi si è fissata nella mente una frase di quel libro pazzesco. Una frase che è stata il significato del mio 25 Aprile per molti anni. Il libro era “il sentiero dei nidi di ragno” di un certo Calvino (leggi questo articolo sulle Città Invisibili); la frase, questa:

Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni: per l’operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla sua ignoranza, per il piccolo borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione. Io credo che il nostro lavoro politico sia questo, utilizzare anche la nostra miseria umana, utilizzarla contro se stessa, per la nostra redenzione (…)

Il secondo racconto, che piano piano si è sostituito al primo, l’ho incontrato molti anni dopo quell’estate. Quella volta avevo scelto io cosa farmi raccontare e quando leggere. Infatti, per la precisione, ero nelle ultime file di una molto asettica aula universitaria della Facoltà di Economia di Genova e stavo seguendo, si fa per dire, una lezione di – incredibile a pensarci ora – econometria. Insomma, non stavo davvero seguendo, perché quello che stavo effettivamente facendo era leggere una pagina di un libro che lo stesso Calvino ha definito “il romanzo che tutti avevamo sognato” di scrivere sulla Resistenza.

Quel giorno e ormai da diverso tempo, d’altronde, la forza e l’energia che avevo scoperto anni prima nella frase di Calvino non avevano più la stessa potenza, lo stesso fuoco. Sentivo che quel “vero significato della lotta” si era spostato da qualche altra parte: una parte che non riuscivo a descrivere. Fino a quella pagina, fino a quella piccola “questione privata” di Fenoglio.

Dovevo spostarmi dall’entroterra ligure del bambino protagonista del “sentiero” alle colline piemontesi di Milton e alla sua battaglia interiore per Fulvia. Una Fulvia che in quel racconto ha saputo imbrigliare quella forza in modo così elegante e micidiale da renderla ancora più potente: così potente da non far dimenticare a chi attraversa un inferno qual è il suo obiettivo.

Sono sempre lo stesso, Fulvia. Ho fatto tanto, ho camminato tanto… Sono scappato e ho inseguito. Mi sono sentito vivo come mai e mi son visto morto. Ho riso e ho pianto. Ho ucciso un uomo, a caldo. Ne ho visti uccidere, a freddo, moltissimi. Ma io sono sempre lo stesso.

Ecco, questo, mi dicevo allora, è il mio 25 Aprile. E la cosa ha funzionato per un bel po’. Ci ho risolto, con una certa eleganza se posso dire, una quantità di conversazioni a proposito della Resistenza, con la storia della buona vecchia Fulvia.

Poi l’università è finita e di cose a Genova e altrove, ne sono successe. I 25 Aprile arrivavano uno dopo l’altro e, a un certo punto, sembrava che anche la storia di Fulvia non fosse più così efficace. Ho cercato se da qualche parte Fenoglio, come aveva fatto Calvino parlando di “Una questione privata”, consigliasse il miglior libro sulla Resistenza che avessero mai scritto – si sa mai – ma niente da fare.

Così, mi stavo quasi convincendo a tornare alla visione del bambino del sentiero dei nidi di ragno, quando, qualche giorno fa, mi è tornato tra le mani un libro che non ricordavo neanche di avere. La domanda che avevo in mente in quel momento era questa:

Cosa diavolo vuol dire Resistenza, per me, oggi?

Sul serio, non sono quel bambino in cerca di un misterioso nascondiglio di nidi di ragno e non sono Milton che attraversa una guerra in cerca di una verità sulla sua Fulvia. Quindi, santo cielo, che esperienza posso avere del 25 Aprile?

La risposta l’ho trovata nel grande guerriero, partigiano, ubriacone, cacciatore e scrittore a tempo perso, Ernest Hemingway. Il libro è “To Have and Have Not” [Avere e non Avere] e racconta, appunto, di “coloro che non hanno” e del loro stare di fronte a ingiustizie e sofferenze.

La frase che mi ha lasciato secco è in mezzo a un dialogo bellissimo tra un pescatore che ha perso quasi tutto e il protagonista, un contrabbandiere di liquore al largo della costa cubana. Mentre sono lì che si dicono che intorno è tutto uno schifo e chissà se ne usciranno – come i partigiani di Calvino e Fenoglio – a un certo punto il pescatore dice che è disposto a tutto pur di difendere le sue (poche) ultime cose. Ed lì che Hemingway stacca due righe che riprendono e conservano e rilanciano e moltiplicano, ancora una volta, quell’energia che ha fatto sì che ci sia stato qualcosa che oggi ricordiamo attraverso il 25 Aprile.

“You talk like a radical,” I said. “I ain’t no radical,” he said. “I’m sore. I been sore a long time.

[“Parli come un rivoluzionario” dissi io. “Non sono un rivoluzionario” disse lui. “Sono offeso. È da un pezzo che sono offeso.”]

Buona festa della liberazione a tutti.

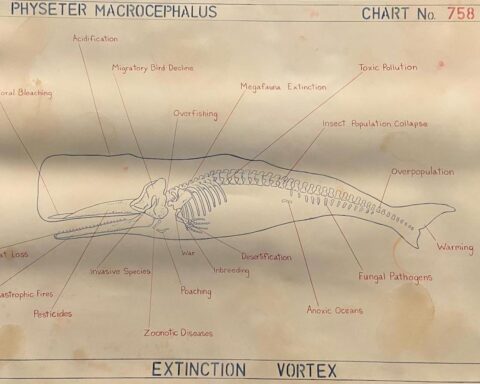

Immagine di copertina:

Stuarthampton

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.