Dalla sua apertura del 16 novembre scorso fino a oggi, la mostra ospitata presso l’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale “Artemisia Gentileschi. Coraggio e Passione” è stata sempre più di frequente materia di discussione su alcune testate giornalistiche e alcune pagine social.

Ci si potrebbe chiedere come mai una “semplice mostra” abbia scatenato un dibattito così animato, che da poco ha anche portato a un incontro che ha visto partecipare il co-curatore Costantino D’ Orazio e un gruppo di attivist* del nodo genovese di Non Una Di Meno, seguit* da storic* dell’arte e altr* professionist* interdisciplinari.

Tuttavia, la risposta è molto immediata:

Vengono trattati temi attuali, come la violenza di genere e il ruolo della donna in un preciso contesto sociale e professionale, ma lo si fa in un modo che tende a romanzare gli eventi e a non dare voce alla vera protagonista, declassata prima al ruolo di vittima, poi di donna che vive e lavora in relazione ai suoi traumi e, infine, a quello di signora dedita a una quotidianità mondana, capace di rifarsi una vita, di avere un marito e dei figli, ora interessata alle apparenze, ai gioielli e ai pizzi.

Il vero problema della mostra è che non si tratta mai di Artemisia Gentileschi come sola pittrice

È stato dichiarato con grande entusiasmo dalla commissione organizzatrice che “Artemisia Gentileschi. Coraggio e Passione” avrebbe costituito finalmente un punto di innovazione nella serie di occasioni espositive sempre più frequenti dedicate alla pittrice.

Al termine del percorso, tuttavia, si comprende quanto tutta la produzione artistica di Gentileschi sia inserita all’interno di un sistema di legittimazione e confronto attraverso i lavori del padre Orazio, dello stupratore Agostino Tassi e dei pittori caravaggeschi di scuola genovese.

Anche il sottotitolo “Coraggio e Passione”, dopotutto, faceva presumere un caso espositivo dedicato alla pittrice seicentesca nel quale, purtroppo, sarebbe stata scelta per l’ennesima volta la ridondante retorica che vincola la sua figura professionale all’episodio di violenza sessuale subito.

Per l’appunto, la violenza pare trasportata nel presente e rimarcata in ogni parola degli interventi durante la conferenza inaugurale e ad ogni pannello esplicativo, a partire da quelli presenti all’ingresso dello spazio espositivo.

Il termine “coraggio” trova la sua motivazione nella continua giustificazione della personalità femminile che si dedica alla professione pittorica, ricerca di legittimazione piuttosto inusuale in qualsiasi altra mostra dedicata ad artisti.

La conferenza inaugurale:

Viene associato alla metafora di riferimento zoologico della donna che lotta “come una tigre” contro il suo stupratore Agostino Tassi e il mondo maschile che la circonda, perché si sa, se c’è il lupo che non riesce a controllare i suoi istinti, da qualche parte dovrà pur esserci anche una tigre coraggiosa. È lo stesso coraggio che Gentileschi si dice abbia impiegato nell’affrontare il processo mediatico intentato nei confronti di Tassi, che si rifiutò di ricorrere al matrimonio riparatore richiesto da Orazio Gentileschi in seguito allo stupro.

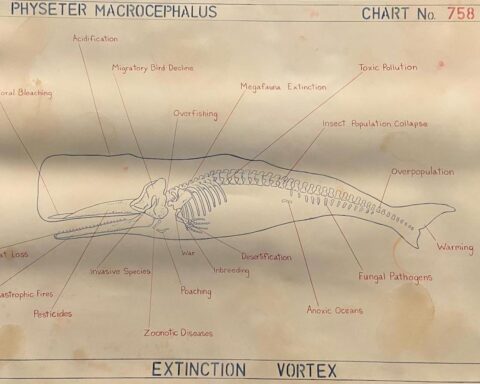

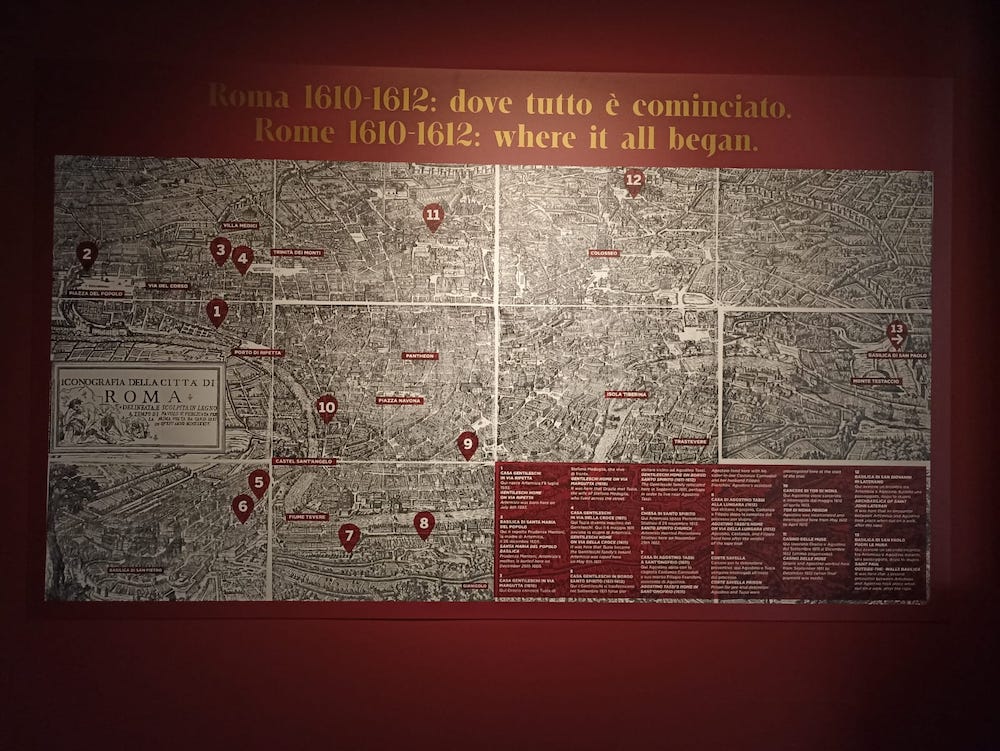

Stupro che “paradossalmente la fece diventare una pittrice nota e amata”, come si legge nella didascalia iniziale, proprio di fronte alla mappa che riporta tutti i luoghi associati alla violenza e allo stupratore.

Nella stessa deviante maniera narrativa Artemisia Gentileschi diviene artista “appassionata” e “per sempre legata alla sua femminilità”.

Lo stesso spazio avrebbe forse potuto essere occupato dai luoghi toccati dalla carriera, dalle opere dell’artista e dalla spiegazione del motivo per il quale fosse stata organizzata una mostra dedicata alla pittrice proprio a Genova che, solo alla fine della mostra, si scopre non aver mai ospitato la sua attività.

Genova ospitò, invece, la produzione da parte del padre Orazio, figura in relazione alla quale, nonostante venga definita “amorevole”, viene fatto accenno a un rapporto controverso e travagliato.

Non viene approfondito il periodo di formazione che Artemisia dovette affrontare presso la bottega del genitore e di quanto egli possa aver influenzato stilisticamente la sua futura produzione. Cosa si evidenzia quindi del rapporto padre-figlia? Nulla, se non il legame tra Orazio e Agostino, spesso rimarcato in modo esagerato.

C’erano anche donne che sapevano dipingere

La temuta e confermata retorica del “c’erano anche donne che sapevano dipingere” trova la sua più grande esplicazione nella sala dedicata a pittrici in attività tra il XVI e il XVIII secolo in Italia che si rivelano slegate dal contesto, soprattutto cronologicamente, a partire dal fatto che la loro presenza è inserita da ritratti prevalentemente eseguiti da artisti di genere maschile.

Le pareti avrebbero potuto ospitare ritratti e autoritratti prodotti da pittrici in gran parte ancora sconosciute al pubblico, che sarebbero serviti come strumento per indagare le motivazioni alla radice del problema di una fama non del tutto affermata. Si limitano a essere vincolate, ancora una volta, all’astratto e inconsistente concetto di “eccellenza femminile”, che non si comprende ancora bene a cosa si riferisca.

Dopo aver appreso che sì, esistevano anche pittrici, un pannello ci informa dell’“esperienza unica, mai presentata in una mostra” alla quale stiamo per assistere.

La stanza in penombra replica, con una proiezione, un affresco presente sul soffitto del Casino delle Muse di Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma, affrescato proprio dal padre e dal carnefice, ma “con la presenza speciale e insospettabile di Artemisia”.

Si è portat* a pensare che una giovanissima Artemisia Gentileschi abbia partecipato alla realizzazione degli affreschi sui ponteggi, si sia occupata di alcune delle figure lì rappresentate o che abbia eseguito dei bozzetti poi usati qui dal padre.

Niente di tutto questo.

Il video ruota attorno a un’ipotesi, quella secondo la quale Orazio e Agostino, mentre dipingevano a quattro mani, abbiano parlato di un matrimonio riparatore a violenza ormai avvenuta. Le fonti per questa ipotesi? La rappresentazione di una donna con le sembianze di Artemisia, nient’altro.

Oltre alla mancanza di un appiglio scientifico per questa teoria, già in sé cosa gravissima perché inserita in una mostra aperta a un ampio pubblico e che può quindi generare disinformazione, è il continuo romanzare del fatto di cronaca in cui sono tutti protagonisti, tutti meno che Artemisia, che sembra non avere voce in capitolo in una mostra a lei dedicata.

Alla fine del contenuto multimediale la voce narrante si premura di avvisarci che “più avanti sarà possibile venire a conoscenza di tutti i dettagli”. Quali dettagli?

Replicare il momento dello stupro

Proseguendo nel percorso si arriva alla famigerata stanza immersiva, al cui interno non vi è nulla se non un letto, centro di un’installazione che vuole replicare il momento dello stupro. La descrizione dettagliata dell’atto, proveniente dai documenti processuali del 1612 e letta da una voce narrante, tuoni e fulmini proiettati sul letto e sulle pareti, le opere dell’artista grondanti di sangue.

Il dolore viene spettacolarizzato e Gentileschi continua a essere relegata al ruolo di vittima passiva ed esposta.

In una mostra sulla pittrice sarebbe forse stato lecito parlare della violenza da lei subita in una chiave diversa. Per evidenziare il fatto che si trattasse di uno dei primi processi documentati della storia in cui venne trattato il tema della violenza e della discriminazione di genere, delle torture che fu costretta a subire per dimostrare di non essere nel torto, mentre Tassi non ebbe nessuna ripercussione né personale né professionale (ma anzi una nutrita rete di amici e complici che lo sostennero).

È in questa stanza che potevano essere collocati gli atti originali del processo, è in questa stanza che si poteva approfondire il tema della violenza di genere nel Seicento e di come molto di tutto ciò sia, purtroppo, ancora attuale, a partire dal fenomeno del victim blaming, evidente anche nella vicenda giudiziaria di allora.

Un’occasione persa e tanta retorica

Si è persa l’occasione per una riflessione che investisse passato e presente, a favore della drammatizzazione di un evento già drammatico in sé.

Si è rifiutata qualsiasi opportunità di collaborazione tra curator*, che non hanno saputo riconoscere i propri limiti professionali storico-artistici, e professionist*, che avrebbero potuto contribuire alla presentazione di un panorama multidisciplinare sull’analisi del caso da un punto di vista giudiziario, sociale e di tematiche di genere.

Con una presenza così sistematica, invadente ed esplicita di riferimenti alla violenza sessuale, si percepisce in maniera evidente la mancanza di un imprescindibile trigger warning a partire dall’ingresso del percorso espositivo, in tutela di un qualunque pubblico che voglia tenersi distante da tali scelte espositive e organizzative o che, ancora peggio, possa essere riportato ad analoghi traumi subiti in prima persona.

Pare, invece, che un trigger warning già presente sia stato rimosso proprio la sera prima dell’inaugurazione della mostra poiché “limitava l’accesso agli under14” e inoltre “sarebbe sembrato più una censura, rispetto a una testimonianza diretta dell’artista”.

La mostra prosegue con una serie di sale “più leggere” che mostrano opere della maturità della pittrice.

Sono sempre presenti teorie poco scientifiche, come il sostenere ripetutamente che Artemisia rappresentasse scene come Giuditta e Oloferne in ricordo del suo passato, senza ribadire che questi temi erano molto diffusi e richiesti dalla committenza dell’epoca.

O ancora un’intera didascalia dedicata a spiegare cosa era solita indossare. Perché non si riesce a parlare della sua arte senza fare continui riferimenti al suo passato o al suo essere donna?

I’m not your baby

Questa retorica prosegue anche fuori dallo spazio espositivo, nel bookshop: qui potrete acquistare foulard o borse di tela con frasi come “no santa no bitch”, “respect” o “I’m not your baby” scritte sopra alle riproduzioni di alcuni suoi dipinti.

L’apice si raggiunge con la maglietta con lo slogan di Agostino Tassi: “Io del mio mal ministro fui”. È la frase che egli pronunciò durante il processo, per “lavarsi le mani” e mostrarsi pentito, la stessa che si ritrovava già durante la mostra, appena fuori dalla sala immersiva.

Agostino, oltre a essere co-protagonista della mostra insieme ad Artemisia, tanto che tre dei suoi dipinti affiancano quelli della pittrice in una delle sale, ha ora conquistato anche il merchandising, ottenendo anche una maglietta con il suo logo.

Perché in fondo è così che gira il mondo no? E chiunque potrebbe divenire portavoce del messaggio di uno stupratore.

La mostra poteva essere l’occasione per portare una nuova e più approfondita riflessione sulle opere della pittrice, di quanto queste abbiano influenzato autor* successiv*, sul suo desiderio di indipendenza ed emancipazione da un ambiente prevalentemente occupato da figure professionali maschili.

Di come la sua figura e la sua vicenda possano trovare anche una lettura attraverso uno sguardo più attuale e slegato dall’unico evento per il quale pare essere ricordata, ma è stata ridotta a una banale retorica di “donna fenice”. E sembra che questa mostra, nonostante rinneghi le accuse di morbosità e pornografia, ci tenga particolarmente a difenderne tale approccio e tutte le scelte espositive presentate, comportando un ulteriore passo indietro.

Tutto ciò che la mostra comunica, per ora, è un chiaro riflesso di una società ancora intrisa di patriarcato, che non esita a manifestarsi anche nell’esposizione del “talento femminile”.

Immagine di copertina:

Cleopatra, Artemisia Gentileschi, metà anni Trenta del XVII secolo. Foto di Carolina G.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.