Siamo andati nel sottoporticato di Palazzo Ducale a visitare per voi Obey fidelity. The art of Shepard Fairey a cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli. Un po’ guardinghi, un po’ in punta di piedi, ma come sempre molto curiosi.

Verdetto? Una mostra che vale davvero la pena di visitare. Perchè? Ecco tre ottime ragioni. (Qui invece un nostro articolo sulla street art a Genova)

1. È bella

Non me ne vogliano i duri e puri dell’arte hard core: anche io non sono fan delle estetizzazioni, delle immagini attraenti, dell’arte catchy. Ma bisogna fare chiarezza, se non una volta per tutte, almeno per questa volta, ora, e poi ne riparliamo: questa cosa che “se un’opera è bella a vedersi perde gran parte del suo valore concettuale” – e anche se non l’avete mai pensata in questi termini ne convenite che è scritta tra le righe di un’infinità di statement e nel sottotesto della narrazione dell’arte contemporanea – ecco, questa cosa, è un po’ inadeguata, a mio avviso.

Questa affermazione, tacito accordo mai del tutto esplicito, va a braccetto con altre affermazioni mai del tutto cantate pubblicamente, come “solo il concetto rende nobile l’opera” o “se è bello, allora asservisce il sistema”, per arrivare infine all’invisibile fil rouge di una grande fetta dell’estetica contemporanea: “sempre e comunque, contro il sistema”.

E di qui tutto un girotondo di opere e di artisti che fanno a gara a essere meno immediati, meno belli, più non-sense possibile, e contemporaneamente ci si fa la guerra a chi è più eticamente corretto (almeno apparentemente) nella lotta (?!) contro il famigerato sistema.

Bene, dunque, un suggerimento: si chiamano Arti Visive non a caso – perché non proviamo a ricominciare dalle immagini?

Dico sul serio, temo che ci stiamo poco a poco dimenticando della potenza che possono avere, senza nessuna impalcatura concettuale che le sorregga o le giustifichi. Al diavolo le giustificazioni. Al diavolo anche tutti gli pseudo-discorsi che simpatizzano un’etica anti-sistemica e che girano in tondo in maniera perlopiù onanistica. Le immagini non hanno bisogno di nient’altro.

Se funzionano, comunicano molta più etica di quanto possano i discorsi. E spesso, quando sono belle, funzionano.

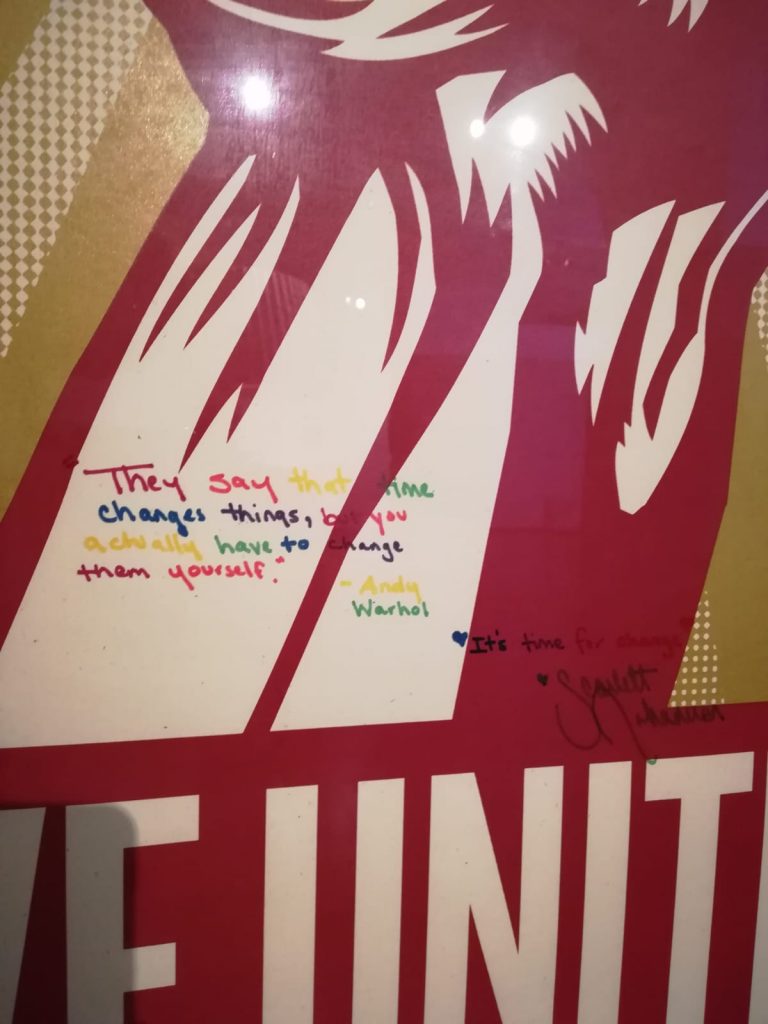

Obey crea immagini incredibilmente belle. Colori vividi e forme ritagliate con maestria costruiscono figure fiere, ritratti potenti di persone che diventano veri eroi della mitologia del nostro tempo. Estetica alla Warhol, nostalgia retrò e furore contemporaneo mischiati a tanti simboli nuovi e vecchi: questo è l’Obey che leggete sui cappellini di adolescenti e giovani hipster, che trovate sugli adesivi sotto agli skateboard, nelle grandi facciate di palazzi lungo le strade di Manhattan e nella collezione permanente della National Gallery di Washington.

Questo è l’Obey che ha preso la Pop Art e l’ha condita con nuovi messaggi di uguaglianza e di pace adattandola al nostro tempo. L’Obey che ha saputo conquistare il cuore e l’interesse del nostro mondo.

La bellezza delle sue immagini è una scelta consapevole. Obey ha scelto di buttarsi dentro al sistema e arrivare fino al centro: così, grazie all’infinità di followers che si è guadagnato, può predicare con le immagini i precetti che gli stanno a cuore e essere, forse, utile per davvero.

2. Ti fa pensare

Sì, Obey fidelity. The art of Shepard Fairey è una mostra che stimola una sana, necessaria, riflessione sull’arte.

Non che sia scritto da nessuna parte nei pannelli informativi – almeno non così esplicitamente, – ma sono principalmente due le domande che ti sorgono quando sei lì dentro a passeggiare tra una serigrafia, un poster e un frammento di intervento urbano.

È davvero corretto portare dentro allo spazio del museo opere realizzate per l’universo della comunicazione urbana? Prima. Ma questo Shepard Fairey (Obey per gli amici), poi, possiamo davvero definirlo un artista? Seconda.

Ok. Penso che quando arrivano queste domande la mostra sia fatta bene e sappia stimolare le corde giuste. C’è abbastanza spazio per l’interpretazione critica dello spettatore, che a ben guardare poi è l’elemento che rende viva ogni mostra, sempre.

Premesso che valgono molto più le domande delle risposte, e che noi di wall:out risposte non ne abbiamo, ecco la mia riflessione: bisogna fare chiarezza, di nuovo, se non una volta per tutte almeno per questa volta, sul valore che attribuiamo al museo come spazio.

È evidente che il museo sia uno spazio dove vigono regole ben precise e dove il gioco è deliberatamente contenuto, controllato – al contrario dello spazio pubblico, terreno complessissimo e imprevedibile, teatro perciò prediletto dalla street art; ma questo non per forza implica una totale perdita di valore delle opere che ci si porta dentro.

Tutto dipende, appunto, dal valore che riconosciamo al museo come sede espositiva, e dal valore (o i valori) che riconosciamo alle opere.

Ad esempio: come in una pinacoteca apprezziamo l’ordine con cui i reperti antichi sono stati intelligentemente raccolti ed esposti, per aiutarci a osservarli, capirli, collegarli; allo stesso modo possiamo apprezzare un’esposizione come l’Obey fidelity in questione, nella quale un gran numero di opere dello stesso autore sono state raggruppate e segmentate per favorire un percorso tra testo e immagini che renda infine lo spettatore un po’ meno ignorante di prima.

Come del resto nessuno si stupisce che al giorno d’oggi un vaso greco venga esposto in un museo invece che venire usato per bere o dispensare vivande, credo che sia altrettanto necessario prendere consapevolezza che certe opere d’arte contemporanea possono comunque ri-vivere nel museo, certamente private dell’ambiente che le ha accolte e le ha rese tali, ma tuttavia con qualcosa in più, che è esattamente la cifra del raggruppamento e dell’allestimento consapevole. Un cifra educativa, diciamo, che a mio avviso è l’obiettivo che i curatori Marziani e Antonelli hanno centrato.

Se sia o non sia arte con la A maiuscola, quella di Obey, è semplicemente una domanda mal posta, che trova una sua naturale pacificazione nell’aporia della definizione dell’arte tout court, ma una cosa va detta, con buona pace degli idealisti: stiamo parlando di una mostra allestita in uno spazio d’arte legittimato, e potrebbe anche bastare così.

3. È curata con consapevolezza e professionalità

Dicevamo che i curatori hanno centrato l’obiettivo, e non è un caso forse che siano due professionisti di livello.

Eccoci giunti all’ultimo punto che (come sempre) è il più importante: a Genova non è molto frequente trovare al posto giusto le persone giuste, e purtroppo è un quasi-dato-di-fatto che la cultura artistica conta come il due di briscola. Pero siamo anche noi, eh, così affezionati al mugugno che ogni occasione è buona per maldicenze e se mai capita qualcosa di buono, chissà come, non ne parla nessuno.

Ecco allora cerchiamo di comunicarlo, diciamolo che non è così male ospitare una mostra curata con consapevolezza da Gianluca Marziani, critico e curatore che tra le varie è stato direttore di Palazzo Collicola Arti Visive a Spoleto dal 2010 al 2018, curatore per sei edizioni del Premio Terna e del Premio Celeste, direttore artistico della Fondazione Rocco Guglielmo e Consulente per la Biennale di Venezia nel 2011.

Stefano Antonelli non è certamente da meno: ideatore e curatore di progetti come il M.A.G.R., Museo Abusivo Gestito dai Rom negli spazi dell’Ex Mira Lanza di Roma, il Museo Diffuso di Ostiense il Museo Condominiale di Tor Marancia con il quale ha rappresentato l’Italia presso la quindicesima Biennale Architettura di Venezia; ed è curatore di mostre tra cui Urban Legends e I giorni della street art presso il Macro, per citarne alcuni.

I due collaborano già da tempo nella curatela di mostre nelle principali città italiane che indagano il tema – tanto contemporaneo quanto difficile da trattare – dell’arte pubblica e della street art.

Giunti al fine della tenzone, non senza entusiasmo vi invitiamo a visitare la mostra (al venerdì costa meno, btw) e nel caso rivisitarla, se già l’avete vista.

Avete capito che ne vale la pena?

Immagine di copertina:

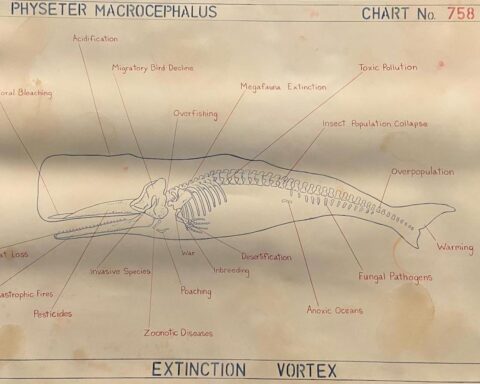

Obey fidelity. The art of Shepard Fairey – installation view. Foto di Arianna M.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.