Questo NON è un testo teorico, non ha alcuna pretesa sociologica o antropologica. Questa è una condivisione, una lettura parziale e personale che attinge a esperienze, condizioni e percezioni individuali.

Nelle ultime due settimane un numero variabile di persone (da 1 a 10) mi ha scritto quotidianamente per ricordarmi che sono una ragazza transfemminista, che scrivo e comunico la mia lotta al patriarcato, che promuovo un’idea progressista dei diritti umani e civili, che sono scesa in piazza per le donne iraniane, per la comunità lgbtqia+ della quale faccio orgogliosamente parte, per il diritto assoluto all’aborto, per l’educazione sessuale nelle scuole, contro i femminicidi e per la libertà (non il coraggio, la libertà!) delle donne in strada, e per farmi notare che in ragione di tutto questo è assurda la mia posizione di vicinanza nei confronti del popolo civile palestinese.

Il popolo palestinese, infatti, è evidentemente inteso da queste persone come un popolo in prima battuta musulmano, in seconda battuta islamista, in terza battuta poco chiaro nel segnare – mentre viene bombardato senza sosta – una linea netta di confine rispetto al fondamentalismo religioso e all’integralismo di Hamas, in ultima istanza come il popolo terrorista che verrà.

Insomma, il popolo palestinese è inteso, genericamente e superficialmente, come qualunque cosa possibile e in potenza, fuorché come un popolo violentemente oppresso da diversi decenni e pesantemente, indistintamente massacrato dalle bombe e dal colonialismo delle “democrazie” occidentali.

Questa faccenda della stonatura che alcune persone leggono nel mio agire, mi ha ispirata e mi ha fatto riflettere.

Donna, etnia mista, papà arabo, tunisino, di famiglia musulmana.

Potete immaginare le riflessioni intorno alle più colorate forme di pregiudizio e di discriminazione che ho condotto, volente o nolente, nei miei primi 30 anni di esistenza.

Pensate a quante volte sono entrata in cortocircuito mentale leggendo titoli di giornale che associavano con insistenza quel Allāhu akbar che sento recitare fin da piccina dalle persone che amo, in intimità e sottovoce o come espressione comune, alla minaccia di un’esplosione.

Quando ho pensato a come contribuire a questa nuova edizione di Patriarcout mi sono venute diverse idee.

Volevo proporre dei consigli di lettura, suggerire alcuni libri che mi hanno aiutata, negli anni, a discutere e ridiscutere i termini del mio transfemminismo.

Volevo parlare del cinema e di come attraverso la trasposizione filmica di storie vere e immaginate la mia riflessione sul patriarcato si sia costruita, rafforzata, rotta, incrinata, risvegliata.

Mi sarebbe piaciuto (e chissà che non lo farò, più avanti) parlare del ruolo che ha rappresentato per la mia generazione, quella delle millennials, la divulgazione e la condivisione social di teorie, esperienze e riflessioni intorno al femminismo.

Quand’è che il sistema si inceppa? Quand’è che si crea un cortocircuito per cui lo strumento si trasforma in contenuto? Quand’è che la volontà dichiarata di inclusività si trasforma in spazio accessibile a poche persone privilegiate (avere più tempo, avere maggiori strumenti di comprensione linguistica, avere maggiore libertà espressiva, avere un maggior grado di alfabetizzazione digitale, avere un grado maggiore di serenità psicologica ecc.).

Insomma, avrei voluto parlare di molte cose che mi frullano in testa. Poi, però, ha vinto come spesso mi accade la contingenza, anche emotiva, e ho pensato a questo spazio e a questa occasione come a una possibilità di condivisione libera, in qualche misura anche anti-teorica, profondamente soggettiva.

D’altronde, qua mi sento a casa. E a casa ci si muove con le sole regole del proprio agio.

Ho pensato che buttare giù qualche riga a partire da qualcosa di molto personale, e quindi di dichiaratamente e chiaramente parziale, fosse un esercizio interessante, specie in un mondo comunicativo che intorno ad alcune tematiche tende a codificare, ad abbattere schemi per costruirne di nuovi, che, mentre taglia disegni, cuce maglie e reti altrettanto strette e vincolanti.

Un mondo, insomma, che appiattisce e tiene a galla le cose, senza il coraggio di immergersi e di vedere la parte nascosta del corpo. O di accettare e validare la diversificazione.

Parliamo di intersezionalità delle lotte, dell’importanza di leggerle (femminismo e transfemminismo, antirazzismo, anti-classismo ecc.) come dimensioni che non solo si incrociano e si intrecciano ma che vanno studiate anche e soprattutto nei nodi che generano quando lo fanno, perchè lì dentro, in quei punti precisi, stanno nuovi, indispensabili, livelli di lettura.

In questa storia breve c’è il genere, ma c’è anche un sistema culturale-religioso intorno cui regnano centinaia di dannose semplificazioni.

Decostruire, allora, come pratica di opposizione alla semplificazione e, se possibile, anche alla generalizzazione.

D’altronde, viviamo di schemi mentali, sono pane quotidiano, ci consentono di stare nel mondo come stiamo nel mondo, di relazionarci come ci relazioniamo, di scandire le giornate come le siamo solitɜ fare. Pure in tutte le loro variabili, il tempo è uno schema, gli spazi sono schemi, la famiglia è uno schema, la casa è uno schema, il lavoro è uno schema. Tutto è schema e nulla si radica meglio e più facilmente nelle nostre teste di uno schema.

Per questo decostruire uno schema mentale rispetto a sistemi complessi quali il patriarcato, i femminismi o il razzismo, è molto faticoso, perché fa traballare tutta la struttura, anche quella della lotta stessa, perché ridiscute senza sosta i termini e i presupposti, costringendo, ad esempio, a prendere in considerazione anche tutti i sotto-schemi, a contestualizzare geograficamente, culturalmente, storicamente.

Perché costringe, insomma, a fare i conti con la parzialità del punto di vista, con la soggettività delle esperienze, con l’indefinitezza delle letture, con la complessità, appunto.

Ricomincio: donna, etnia mista, con parte della famiglia araba e musulmana.

Sono un’adolescente serena, ho un “fidanzatino” e una relazione passionale come sono forse molte relazioni adolescenziali, fatta di innumerevoli baci, cd masterizzati e pagine di diario con brutte scritte color evidenziatore.

Sono una ragazzina libera, scopro il mio corpo (nel doppio senso che sto imparando a conoscerlo e nel senso che indosso meno stoffa possibile), lo amo molto.

I miei genitori mi educano indirettamente a quella che definirei l’adattabilità al contesto: non mi impartiscono regole precise, in qualche modo mi trasmettono però l’idea che esistono dei contesti, tutti diversi, e che in ogni contesto esiste uno stare diverso nello spazio e tra le altre persone, e che nella mia relazione con il contesto io devo salvaguardare una cosa soltanto, il sentirmi a mio agio. Questa mi sembra ancora oggi una non-lezione preziosa.

Cresco con l’idea che al mio stare bene devo fare attenzione, ancor prima di fare attenzione al giudizio altrui.

Crescendo, imparerò che non è sufficiente, che talvolta il contesto condiziona anche la mia percezione di benessere o malessere. E che leggere tra le righe del mio sentire è estremamente complicato.

Comunque, nessunǝ mi impedisce di indossare una minigonna, di calcare la matita nera sugli occhi, di indossare magliette scollate che mostrano un seno già generoso. Anzi: in prima liceo vesto decisamente come mi pare. E spesso mi pare di vestirmi in maniera estroversa.

Una volta una professoressa mi fa notare che è inadeguato. Non mi interessa più di tanto. Mi chiedo ovviamente “inadeguato rispetto a cosa e a chi?”. Non ricordo le conseguenze, non ricordo se ce ne sono state. Mi viene in mente questo episodio così, scrivendo. Credevo di averlo dimenticato.

In estate però vado in Tunisia, dalla famiglia paterna. E in Tunisia le cose sono diverse. Improvvisamente, credo, esistono delle regole invisibili, una rete sottile e tacita di precauzioni da prendere.

Sono piccola, porto in Tunisia i vestiti che indosso in riviera, a Recco, che d’estate è spiaggia, feste sul lungomare e chiappe al vento. Tutti i miei costumi sono fili di stoffa che hanno un’unica missione: non lasciare sulla pelle il segno dell’abbronzatura.

Mi accorgo da sola, fin da subito, che a Zarzis, piccolo paesino di pescatori, tutto sabbia e mare, sale e ulivi, nessuna mia coetanea veste come vesto io. A vestirsi come me sono le tante, tantissime turiste che trascorrono le giornate nella “zone touristique” e che ogni tanto si avventurano nel centro città.

A essere onesta? Non ho addosso più occhi di quanti non ne abbia a Recco. Anzi.

Mi sento potente, la verità profonda è che il mio sentire si avvicina molto a una sensazione di superiorità, di sfoggio e ostentazione di una libertà, di un privilegio. Ovviamente è qualcosa di inconscio, allora.

Devo ancora fare caso a molte cose, al fatto che il velo non risponde in modo così chiaro e definito alla mia lettura occidentale delle cose che lo intende come indiscriminato sintomo di sottomissione femminile, di costrizione.

Continuerò a non comprenderlo e/o condividerlo, in molte occasioni, crescendo. Ma capirò anche quanto spesso sia utilizzato nei paesi del Maghreb per comodità rispetto al clima, per abitudine, per moda, per rivendicazione di un’identità dopo un percorso migratorio, come scelta religiosa totalmente personale (spesso perfino in conflitto con parte della famiglia).

Noterò come all’interno della mia stessa famiglia gli usi del velo siano variabili, come cambino nel tempo.

Alcune lo indossano, altre non lo fanno, alcune lo fanno solo di tanto in tanto, alcune sono spinte a indossarlo. Esistono tipi diversi di velo e diverse ragioni dietro al suo utilizzo.

Sicuramente, nessuno, mai, si aspetta che io lo debba indossare. Le uniche due volte che lo indosserò per strada in un paese arabo lo farò per ripararmi dal sole battente e dalla sabbia che mi si incastra nei ricci. Per le stesse ragioni lo farò una terza volta, in Sicilia ad agosto.

Mi coprirò il capo per visitare le moschee in Marocco e in Turchia, come dovrò coprirmi le spalle e le gambe ad Assisi per ammirare i mirabili affreschi sulle volte.

Sul velo mi faccio un’idea chiara fin da bambina, poi sempre più confermata nel tempo: tante ragazze arabe che conoscono lo indossano per scelta personale o per quel reticolo sottile e silenzioso di regole culturali che hanno a che vedere più con il sistema patriarcale radicato che non con l’Islam, con la preghiera o con l’obbligo diretto ed esplicitato esercitato da padri, fratelli e mariti.

Spesso, a condizionarne l’uso, sono anzi altre donne. Ma ripeto, questo è un racconto personale, quindi fortemente parziale.

Tra le occasioni sociali più importanti di Zarzis ci sono i matrimoni.

Serve una piccola parentesi sul matrimonio tunisino del sud: una festa in più giornate, tra balli e grandi mangiate comuni, dove chiunque è un potenziale invitato, compreso chi non ha la più pallida idea di chi si stia sposando. Feste pubbliche, quindi, con larghissima partecipazione e una serie infinita di consolidati riti sociali che meriterebbero un breve saggio perché da soli saprebbero restituire un ritratto formidabile della dimensione relazionale di un paese. Chiusa parentesi.

Vado ai matrimoni con le zie, come in Italia vado alle serate disco in piazza o agli autoscontri. Quando sono piccola il matrimonio è ancora uno status symbol di grande importanza. Cambierà, vedrò divorzi e separazioni, vedrò ragazze a me care non sposarsi e non desiderare di farlo. Certo, secondo un processo lento. Perché diverso è il contesto.

Prima dei matrimoni ci si agghinda, come prima di tutte le occasioni di festa. Le neo-spose indossano l’oro, quasi tutte indossano i tacchi e i migliori abiti possibili (in larga misura regalati dai parenti che sono emigrati in Europa), le più giovani potrebbero scambiare lo sguardo che anticipa una promessa di matrimonio, le madri trascorrono ore sedute a filare strategie e pettegolezzi, quasi tutte ballano con gioia ostentata.

Le madri sono delle regine, in tal senso. Un grosso, largo, magmatico mondo femminile, super energico, fatto di occhiate attente, sussurri, canti, mani che si muovono per sistemare le stoffe che riempiono di colori i corpi.

Io indosso abiti marcatamente occidentali, ma più cresco più la differenza si fa illeggibile. C’è la globalizzazione, anche nella moda. I vestiti sono sempre gli stessi, circolano oltre confine, diventano tutt’uno. Nessuna delle mie coetanee indossa il velo. Anzi, i capelli sciolti sono un gioiello prezioso. Le mie cugine, che hanno capelli molto diversi dai miei, me li accarezzano in continuazione, piene di ammirazione.

Cambia il quadro

Quando giro per il centro di Zarzis nessuno mi impedisce di indossare i mini-calzoncini o una maglietta scollata, eppure mi sento molto meno a mio agio, perché sono l’unica, per metà tunisina, a farlo.

Gli uomini a Recco mi importunano già abbondantemente, suonano il clacson mentre cammino per strada, gridano cose dalle vetture mentre aspetto la corriera.

In Tunisia nessun uomo adulto mi degna di uno sguardo. Qualche ragazzino fa quello che da adulta avrei identificato come catcalling. Ma accade anche nei pomeriggi segreti in discoteca a Genova o durante le vasche a Rapallo.

Poi inizio a fumare, purtroppo. In un’estate tunisina qualcuno mi dice una cosa, pacata ma ferma: non va bene fumare così per strada qua. Non è rispettoso. Non lo è per tuo padre e per tuo nonno.

Fumare in pubblico una sigaretta, una grande trasgressione.

Scoprirò che lo è anche in Italia in alcuni contesti geografici e sociali, scoprirò che fino a pochi anni prima la sigaretta tra le labbra di una donna per strada è elemento trasgressivo che indica immediatamente una maggiore disponibilità corporea, ergo legittima un qualsiasi atteggiamento sessista, dentro a una cornice patriarcale. Ma ancora non ci ho pensato.

Scoprirò che è sufficiente uscire da Zarzis, raggiungere Djerba o una qualsiasi grande città per vedere altro. Noterò che anche i cugini tunisini maschi, finché giovani, intendono alcune azioni come poco rispettose nei confronti degli adulti e dei padri di famiglia, e fanno le cose di nascosto.

Di fatto, penso di incappare così in una prima forma esplicita di patriarcato. Mi sbagliavo, non era la prima, ma ancora non lo sapevo.

Non è giusto fare una cosa che ritengo essere normalissima perché in qualche modo tocca la reputazione degli uomini di famiglia. Nessunǝ sa spiegarmi con esattezza in che senso questo può accadere e perché dovrebbe in qualche modo riguardarmi.

Ci si potrebbe rifare al fatto che la Tunisia è un paese a larghissima maggioranza musulmana, dove l’Islam è fattore anche culturale ancor più che strettamente religioso. Nel Corano si parla delle sigarette?

Da grande capirò quanto la religione, interpretata letteralmente o interpretata secondo la comodità del momento, sia pervasiva su piano culturale anche qua, pure se in modo meno chiaro e leggibile, non per questo meno pervasivo.

Tornerò a fine estate a Recco e scoprirò che solo io posso fumare davanti ai miei genitori e al mio papà arabo. Le mie amiche italiane lo fanno di nascosto. Una si è beccata un ceffone dal papà che l’ha beccata in camera.

Che lotta avevo formulato nella mia testa, esattamente?

Per tutta la loro vita né mio nonno né mia nonna, in Tunisia, mi faranno mai cenno al matrimonio, ai nipoti, al mio abbigliamento. Non mi chiuderanno mai entro considerazioni sessiste. Neanche una volta.

Parallelamente, a 25 anni, camminerò per strada con nonna a Recco e una sua vecchia conoscenza la fermerà e le farà notare che sono ormai “grandicella” e che è bene io mi realizzi, dandole dei nipotini da godersi durante la pensione.

Che lotta avevo formulato nella mia testa, esattamente?

In Tunisia mi chiederanno insistentemente quando ho intenzione di sposarmi. Lo stesso faranno in Italia, ancora di più con l’avvicinarsi del 30 anni di età.

In Tunisia imparerò a vestirmi come mi sento più a mio agio nel contesto, pur accettando che il mio agio dipende da esso e che questo è spesso fortemente sessista.

In Italia mi vestirò come mi pare e farò continuamente i conti, in ogni singolo ambito sociale intercettato durante la giornata (dal bus alla scuola, dal colloquio di lavoro alla presentazione di un libro, passando per una serata al bar) con una valanga di commenti sessisti.

All’università, a Genova, un docente mi dirà, del tutto fuori luogo, che sono bellissima, mettendomi in imbarazzo. Un altro mi chiederà di “fare da valletta” a un collega mediocre durante un convegno.

Riceverò inviti inopportuni, proposte inadeguate, innumerevoli volgarità girando per strada…

Quando sono piccola in Tunisia c’è Ben Ali al governo, l’amicone delle civiltà occidentali, praticamente il velo islamico è proibito indossarlo in tutti gli spazi pubblici.

Quando Ben Ali salta, quello che per molte di noi è un simbolo di sottomissione e oppressione femminile, viene invece rivendicato con forza da amiche e parenti, finalmente libere di scegliere se e come seguire i dettami religiosi.

Apro lunghe discussioni che si attorcigliano su loro stesse perché fuorviante è la lente, diverso è il punto di partenza, diverse sono le condizioni, soprattutto, diversi sono gli strumenti.

Nel tempo è cambiato qualcosa?

Non saprei. Le zarzisiane della mia età che conosco sono in una terra di mezzo, spesso plurilaureate, con un accesso limitato e sottilmente manipolato ai social, conoscono bene 3 lingue, se fumano lo fanno di nascosto dai parenti e dalle parenti, indossano il velo al paese, se lo levano fuori, talvolta sono incastrate dentro a matrimoni farlocchi, che fino a pochi anni fa significavano in sostanza lo slittamento tra una condizione asservita nella famiglia di origine e una condizione identica nella famiglia acquisita. Non sempre, spesso.

La gen z? Perfino a Zarzis è diversa.

Diverse sono le aspirazioni, diversi gli orizzonti. Ma diversi anche i privilegi. Anche solo la bassissima possibilità di mobilità, rispetto a me, rappresenta un fattore contro per una piena emancipazione.

Alcuni temi che qua sono tabù, a Zarzis sono quasi innominabili fuori dai circuiti più intimi. Non perché possano significare il taglio della testa ma perché presuppongono una linea di partenza comune.

La complessità politica non è riducibile entro standard definiti dall’esterno.

A Zarzis le donne non hanno il diritto all’eredità riservato agli uomini. Ma a Zarzis hanno ottenuto diritti fondamentali, almeno nella teoria, ben prima che questi venissero ottenuti dalle donne di Recco. Ho amiche italiane che vivono relazioni costrittive e limitanti della libertà personale di espressione non meno di ragazze che vivono in paesi arabi.

Il punto è che ho creduto di conoscere e riconoscere il patriarcato giudicando una cultura diversa da quella che avevo vissuto come primaria, che ho creduto di poter leggere e analizzare i fenomeni ponendomi in una posizione che non era solo di alterità ma anche di innegabile superiorità.

Non voglio assolutamente negare l’arretratezza in termini politici e di tutela dei diritti che molti paesi – Tunisia compresa – frequentati nei miei 30 anni di vita mi hanno sbattuto in faccia, non voglio assolutamente dire che non esista, laddove una cultura religiosa forte si aggancia a un esteso e consolidato – anche tra le donne! – pensiero patriarcale, il pericolo e la verità di derive integraliste.

Non voglio dire che non esiste un noi e un loro, secondo una chiave generalizzata. Esiste eccome.

Voglio però dire che la mia lente privilegiata non sempre mi ha restituito confini così netti, non sempre la finestra mi ha rimandato un paesaggio immobile, unico, univoco.

Sapete che c’è? C’è che negli anni molte mie certezze granitiche si sono sgretolate anche solo parlando con due membri diversi della mia stessa famiglia o spostandomi di 100 km.

C’è che tutto va contestualizzato: nel tempo, nello spazio, nella cornice storica, nella cornice culturale, nella cassetta degli strumenti.

C’è che relativizzare è un esercizio prezioso che, come dicevo, ci costa molta fatica ma ci aiuta anche a non scivolare troppo velocemente e troppo superficialmente sulle cose. Che deve tenere limpido e attento il pensiero, allenarlo, senza per questo portarlo a una negazione assoluta di condizioni generali oggettive, della presenza di sistemi consolidati, radicati, perfino istituzionalizzati, che non possono non condizionare le nostre lenti e fornirci delle inquadrature di massima degli scenari.

Durissima, lo so. Ma ci proviamo?

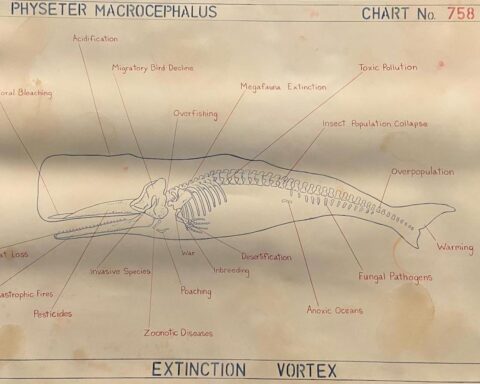

Immagine di copertina:

wandaproject con illustrazione di Martina Spanu

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.