Ci si riferisce sempre ai Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa come se fossero terre lontane, esotiche, dalla cultura oscura e misteriosa ai nostri occhi.

Ma se vi dicessi che molte parole che si utilizzano quotidianamente, sia in italiano sia nel dialetto genovese, sono di origine araba?

E, non solo, ma anche che numerose usanze e tradizioni sono riprese proprio da quello spicchio di mondo?

Da tempi molto antichi, infatti, Genova rappresenta un crocevia fondamentale nel mar Mediterraneo, un luogo di incontri tra popoli, culture, usanze e lingue diverse tra loro.

Ecco perché il genovese è considerato uno dei dialetti più ricchi di influenze straniere, sia da terre vicine sia lontane.

Cos’hanno in comune Genova e il mondo arabo? Breve storia di un’influenza linguistico-culturale

“C’è un filo che unisce Genova al mondo arabo – racconta SiMohamed Kaabour, consigliere comunale e docente di lingua araba al liceo linguistico internazionale Grazia Deledda – Un filo antico, fatto di rotte, parole, merci e incontri. Un filo che a volte è stato teso dalla tensione, altre volte si è annodato in alleanze e convivenze, ma che non si è mai spezzato”.

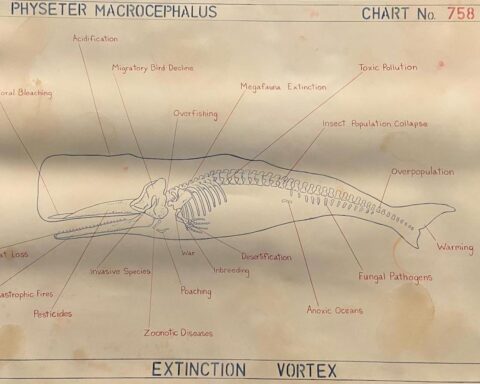

L’influenza araba sulla città è piuttosto marcata, in particolare grazie alla sua posizione strategica e al porto.

Secondo lo storico e medievista Antonio Musarra, il primo contatto documentato tra Genova e il mondo arabo è stato piuttosto traumatico: tra il 934 d.C. e il 935 d.C., infatti, una flotta musulmana proveniente dal Nord Africa saccheggiò violentemente la città.

“Ma è proprio da quel momento che, sorprendentemente, si aprì la strada agli scambi – dichiara Kaabour – Lo dimostrano i documenti della Genizah del Cairo, un fondo archivistico custodito nella sinagoga di Fustat, che testimonia già intorno al 1060 d.C. la presenza di genovesi ad Alessandria d’Egitto, impegnati in attività commerciali”.

Senza contare che le ambizioni coloniali in territorio musulmano hanno portato i liguri ad avvicinarsi alla lingua araba, soprattutto per semplificare le possibilità di dialogo.

Oltre alle colonie e alle basi commerciali nella zona, Genova è sempre stata un grande centro di elaborazione e, al tempo stesso, di ricezione dal mondo bizantino, arabo e nordico di tecniche di costruzione navale e di navigazione: motivo per cui la terminologia ha subito una profonda ibridazione.

“Il primo e più evidente settore in cui si manifestarono i contatti tra Genova e il mondo arabo fu quello portuale e commerciale – afferma il docente e consigliere comunale – Come le altre grandi repubbliche marinare, Venezia e Pisa, anche Genova costruì la propria fortuna sull’abilità di tessere rotte marittime interconnesse con le città arabe del Mediterraneo, da cui importava spezie, tessuti, metalli preziosi e conoscenze tecniche”.

Ma gli scambi non si sono limitati alle merci.

La lingua araba stessa è presto diventata strumento di lavoro, impiegata nella redazione di atti di scambio, nella gestione dei cambi monetari, nella logistica dei fondaci, i grandi magazzini e luoghi di incontro per mercanti, viaggiatori e intermediari. E questa relazione capillare ha lasciato tracce in diversi ambiti:

“sul piano tecnico-commerciale, molti termini legati alla dogana, alle misure e alle rotte provengono dall’arabo – spiega Kaabour – In ambito culturale e scientifico, il Mediterraneo è stato il canale di trasmissione privilegiato del sapere medico, astronomico, matematico e filosofico sviluppato nel mondo islamico. E infine, sul piano linguistico, l’impronta araba è rimasta viva nel dialetto genovese, attraverso decine di parole ancora oggi usate nella vita quotidiana, nei porti come nelle case”.

Le influenze linguistiche sono rimaste ancora oggi saldamente radicate nel dialetto genovese:

“è per via della natura profonda e duratura dei contatti tra Genova e il mondo arabo, che non furono episodici ma costanti e intensi – sostiene Kaabour – Questo soprattutto nei settori portuali e mercantili, dove le parole non circolavano solo nei libri, ma vivevano nella voce e nel gesto del lavoro quotidiano”.

Secondo il docente, poi, alcuni termini arabi colmavano veri e propri vuoti semantici nella lingua locale: erano esatti, funzionali e, per questo, rapidamente adottati in ambiti tecnici, commerciali e doganali.

Inoltre, queste parole venivano apprese, usate e ripetute nei contesti familiari e professionali, come nei cantieri e nei moli, sopravvivendo anche all’omologazione portata dalla diffusione dell’italiano standard.

“Con il tempo, molte di queste parole hanno assunto un valore identitario – afferma SiMohamed Kaabour – e sono diventate espressioni caratteristiche del “parlare genovese”, tratti distintivi che raccontano un’appartenenza e una storia”.

Rotte verso l’Oriente: un mare di parole tra Genova e i Paesi arabofoni

Come già detto, la Repubblica marinara di Genova e l’Oriente, in particolare il mondo arabo, hanno vissuto anni di intensi scambi commerciali e culturali. E questo ha portato alla permeazione di numerose parole di origine araba nel dialetto zeneize.

Dato il rilievo assunto proprio dal genovese come lingua mercantile, le parole arabe più conosciute e diffuse in città sono prettamente legate alla vita portuale e alle dinamiche commerciali.

Basti pensare a “camallo”:

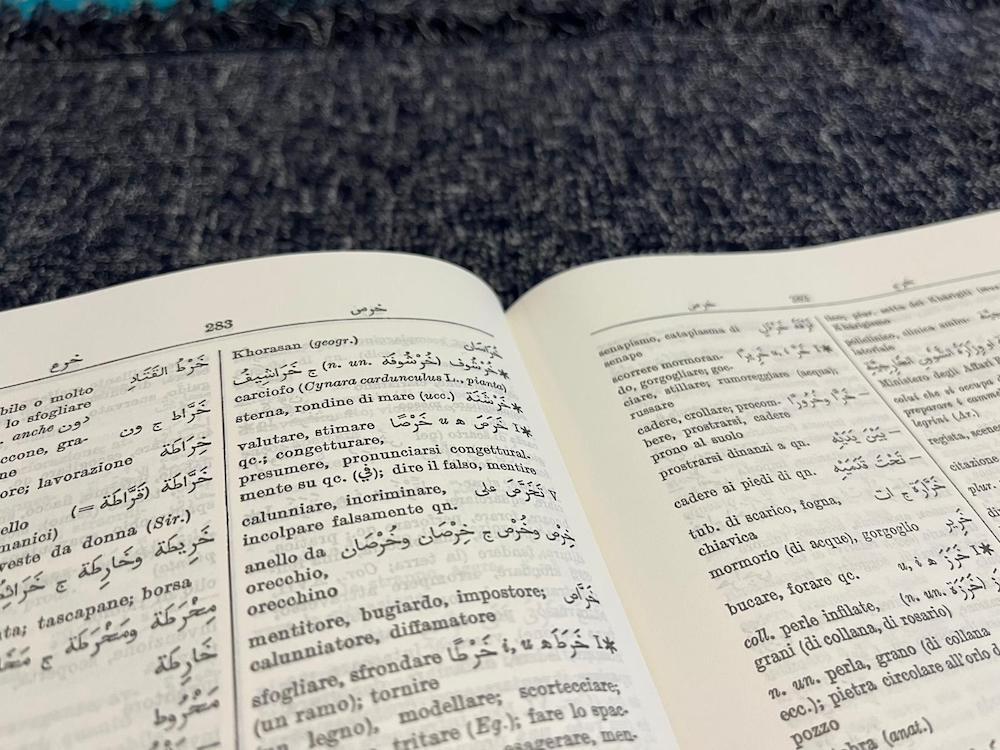

termine usato tuttora per indicare un lavoratore del porto di Genova, derivato da “ḥammāl” (ar. حمّال), il facchino che trasportava a spalla i prodotti nel mercato medievale noto come “ràiba” in genovese e “raḥāba” in arabo (ar. رحابة): curioso, tra l’altro, che la radice della parola araba non indichi propriamente il mercato, ma solo uno spazio aperto.

Altro termine legato al porto è “casana”:

dall’arabo “khazāna” (ar. خزآنة), ossia deposito o magazzino.

O ancora, “darsena” e “fondàcco”:

“darsena” deriva da “dār aṣ-ṣināʿa” (ar. دار الصناعة), letteralmente casa dell’industria e “fondàcco” deriva da “funduq” (ar. فندق), tipico alloggio di mercanti, anche se oggi ha assunto la valenza più generica di albergo.

Ma non solo porto e vita di mare, numerose parole arabe entrate in uso nel genovese riguardano anche altri settori: i vestiti, le stoffe e i tessuti, le medicine, la cucina e altre usanze.

Tra questi, abbiamo “mèizou” e “coton”:

“mèizou” drappo normalmente indossato dalle donne come scialle o per coprire il capo, che origina dall’arabo “mi’zar” (ar. مئزر), e “coton”, cotone, che proviene dall’arabo “quṭun” (ar. قطن).

O ancora, “mandillo” e “macramè”:

da “mandīl” (ar. منديل), fazzoletto, e “macramè”, con il significato di asciugamani, che deriva da “maqrama” (ar. مقرمة).

Lo zerbino, in genovese “zerbìn”:

potrebbe prendere il suo nome da Gerba (ar. جربة), isola tunisina da cui veniva importata proprio questa tipologia di prodotti, o più semplicemente da “zirbīya” (ar. زربية), che significa stuoia ricamata.

Il cibo è un altro di quei campi in cui c’è stata una grande contaminazione tra le due lingue.

Primo fra tutti, “scucuzzun”:

varietà di pasta corta tipica della Liguria e adatta per il minestrone, deriva da cuscus (ar. كسكس), si tratta di un piatto tipico del Nord Africa, ma ormai diffuso in tutto il mondo, costituito da granelli di semola di grano duro cotti al vapore e accompagnati da carne, pesce o verdure cotte al forno.

Anche “zebibbo” e “articiòcca”:

“zebibbo” origina dall’arabo “zabīb” (ar. زبيب), ossia uvetta, e lo stesso vale per “articiòcca”, carciofo, che deriva da “kharshūf” (ar. خرشوف).

Altre parole comuni che derivano dall’arabo sono “sciöpo”, sciroppo, da “sharāb” (ar. شراب) e “cuffa”, una sorta di cestino intrecciato, da “quffa” (ar. قفة).

“Mi viene anche in mente il termine “bezeffe”, che somiglia all’espressione marocchina “bizzēf” (ar. بزّاف) e che significa tanto – racconta Kaabour – E forse persino “macaia”, quel clima umido, grigio e pesante che ogni genovese conosce bene e che pare derivare da maq‘ādja (ar. مقئادجة). Insomma, parole che parlano di commercio, di viaggio, di vita quotidiana”.

Dall’arabo, il dialetto genovese ha assimilato anche vari epiteti.

Il più noto a Genova è sicuramente Gabibbo, anche per la fama acquisita dal pupazzo del programma tv Striscia la notizia.

Il soprannome deriva proprio dall’arabo “ḥabīb” (ar. حبيب), ma in genovese il termine è stato ripreso con un sentore denigratorio: a differenza della parola originale, che va a indicare la persone amata, qui ha assunto il significato di straniero.

Questo perché, in passato, approdavano al porto della città molte navi arabe e, probabilmente, i marinai locali si sono abituati ad associare la parola, spesso usata anche come vocativo, agli equipaggi provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa, usandola poi in maniera generalizzata per chiunque non fosse italiano.

Un altro esempio è “meschinetto”:

dall’arabo “miskīn” (ar. مسكين), non inteso in modo dispregiativo come accade in italiano, ma con il significato di poveretto.

O ancora, “agibbo”:

che deriva da “ʿajīb” (ar. عجيب): il termine originale serve per indicare qualcosa di strano e, in genovese, è utilizzato nell’espressione ironica un bell’agibbo, un bel tipetto.

Altre espressioni prese dal vocabolario arabo sono “scialla scialla”:

che ha origine dal famoso “inshallah” (ar. إِن شاء ٱللَّٰه), un modo per dire “se Dio vuole”: a Genova, era usata dai marinai per manifestare l’allegria per il ritorno a casa o dai loro familiari come saluto prima della partenza.

Anche la parola “ramadàn”:

è ripresa dall’omonimo mese lunare arabo (ar. رمضان), noto per la pratica del digiuno: in dialetto genovese, ha però assunto il significato di frastuono, caos, confusione.

“Ci sono, poi, i nomi delle strade e dei vicoli – afferma SiMohamed Kaabour – E diversi portano traccia di quel rapporto stretto tra Genova e il mondo arabo”.

È il caso, ad esempio, di Bolzaneto, nome che deriva probabilmente da Abū-I-Zenētī, ossia una persona originaria della tribù berbera di Zanatī, stanziata nel Maghreb.

In passato, vista la sua etimologia, il termine veniva utilizzato unicamente come cognome, ma con il tempo ha perso questa connotazione per andare a indicare il quartiere genovese omonimo.

Anche l’attuale piazza Raibetta, in zona Caricamento, ha preso il suo nome da una parola araba: proprio “raḥāba”, il mercato medievale all’aperto citato prima. Lo stesso vale per vico del Fundaco e la zona di Darsena.

Anche numerosi antroponimi di cui ormai molti hanno dimenticato le origini, in realtà, provengono dall’arabo. Oltre all’antico cognome Bolzaneto, ce ne sono altri:

Caffaro deriva da “kāfir” (ar. كافر), ossia infedele, Maimone da “maymūn” (ar. ميمون), fortunato, Zuccarino da ” ẓuhr” (ar. ظهر), mezzogiorno o una delle cinque preghiere canoniche dell’Islam, Buzzoni da “abū shāma” (ar. شامة أبو), dal grosso neo.

[Nota: per semplicità di lettura, è stata utilizzata una traslitterazione in caratteri latini non scientifica]

Ricordare come atto politico e culturale: Suq Festival e le culture in dialogo

Come afferma SiMohamed Kaabour, in un periodo di crescente diffidenza, sospetto e paura dell’altro, ricordare questa storia è un atto politico e culturale.

“Tutto ciò mostra che le culture non solo possono convivere, ma lo hanno già fatto per secoli. Hanno lavorato insieme, imparato le une dalle altre e si sono scambiate idee, parole, ricette, gesti. Per questo, possono, e devono, continuare a farlo”.

Ecco perché, per valorizzare e far conoscere questa memoria comune, servono iniziative concrete.

Secondo il consigliere comunale, si potrebbero organizzare “percorsi culturali nei quartieri storici e nel porto, laboratori linguistici che mettano a confronto l’arabo e il dialetto genovese, mostre che raccontino i viaggi di mercanti e traduttori, letture pubbliche bilingue, spettacoli, festival”.

E l’annuale Suq Festival ne è un esempio: dal 13 al 22 giugno al Porto Antico di Genova e altri luoghi della città, si è tenuta la 27ª edizione dell’evento, con in programma una serie di appuntamenti che spaziavano tra presentazioni, incontri, showcooking, performance musicali e rappresentazioni teatrali.

“Teatro del dialogo”, questa la denominazione del Suq 2025, che già rivela tantissimo sull’obiettivo che il festival si pone fin dalla prima edizione: come affermato da Carla Peirolero e Alberto Lasso, direttori artistici, il Suq vuole “intrecciare storie e visioni su un tappeto volante che attraversa culture, identità e desideri”.

Fin dalla sua nascita nel 1999, il Suq Festival è stato descritto come il bazar dei popoli, simbolo di un’integrazione possibile tra genti e culture.

In primis, i Paesi arabofoni, come suggerisce già la parola “suq” (ar. سوق), dall’arabo “mercato”, luogo ricco di negozi e commercianti, considerato il terzo polo funzionale della città, dopo la moschea e il palazzo del governo.

Ecco che, così come il porto di Genova in passato e le molte parole arabe presenti nel dialetto zeneize, oggi il Suq Festival riesce a delineare tutti quegli intrecci con realtà che comunemente ed erroneamente vengono definite “lontane”, come l’Africa e il Medio Oriente.

Perché la nostra cultura non è solamente “nostra”, è fatta da un mix di tradizioni, riti e usanze riprese dai popoli più diversi, in un processo infinito di scambi e ibridazione.

“Servono storie che rendano visibili quei legami che oggi appaiono invisibili, ma che continuano a vivere nel nostro modo di parlare, di cucinare, di pensare – conclude Kaabour – In un Mediterraneo che spesso viene raccontato come frontiera, va ricordato che, per secoli, è stato un ponte, un orizzonte comune e una casa condivisa”.

Immagine di copertina:

Foto di Martina Pa.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.