Facciamo una premessa: tutte le lotte devono avere una visione intersezionale, escludere questo approccio non solo ci rende miopi, ma ci porta a lasciare indietro sempre qualcunə e a non decostruire un concetto, come lo sfruttamento, che si radica e, spesso giustifica delle azioni.

Ci porta inevitabilmente a lottare per lo sfruttamento di risorse, ma non dei lavoratori e delle lavoratrici, o accettare che il problema sia legato solo agli esseri umani e non anche agli animali.

Spesso ci chiediamo come è possibile cambiare schemi così profondamente radicati nel nostro pensiero, nella nostra quotidianità e società, e credo che la risposta stia proprio nella visione complessiva dell’ingiustizia.

Snocciolarla nella sua complessità e distruggerla in ogni forma con la quale si presenta.

Il concetto di sfruttamento spesso viene compartimentalizzato: parliamo separatamente di sfruttamento del lavoro, di devastazione ambientale, di violenza sugli animali. Ma è proprio questa frammentazione a rendere più difficile cogliere la struttura sistemica che li tiene insieme.

Lo sfruttamento è l’ideologia fondante del capitalismo patriarcale e colonialista: ridurre ogni forma di vita (umana, animale o vegetale) a risorsa da estrarre, consumare, usare. Il corpo viene visto non come soggetto, ma come oggetto funzionale: il bracciante nei campi, l’animale nell’allevamento, la foresta da disboscare.

Tutto è misurato in termini di rendimento e profitto. In questo contesto, i corpi diventano tecnologie produttive, regolabili e sostituibili.

In questo articolo ci saranno alcuni trigger warning sul cibo e violenza su animali e persone, ma dopo tanto tempo in cui ho intrapreso il mio cammino, (sempre in salita, sempre in decostruzione) mi sembrava giusto utilizzare la rubrica di Zena Verde per dare voce a tutto ciò che sto imparando, appunto, sulla lotta intersezionale allo sfruttamento.

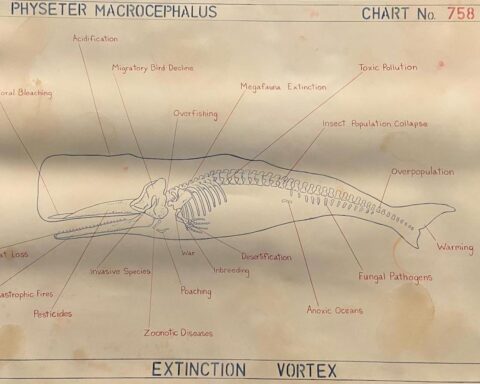

L’ecologia radicale, l’antispecismo e i movimenti per la giustizia sociale condividono la consapevolezza che non ci può essere liberazione parziale: se lasciamo che una forma di sfruttamento persista, legittimiamo tutte le altre.

Il cibo è cultura e tradizione

Ma anche no! La cucina sicuramente si interseca con la cultura di un popolo, raccontando attraverso le sue specialità, storie di generazioni e luoghi.

Ma quando, esattamente, ci siamo ritrovatə a dare più importanza alla tradizione anziché al benessere della collettività che ci sta intorno, alla propria terra e alla propria salute?

Quando il privilegio di poter accedere a ogni tipo di alimento, è diventato superiore alla giustizia sociale, ambientale, lavorativa, animale ed economica?

Ma soprattutto perché non riusciamo a porci il problema, guardandolo da un’ottica anticapitalistica e anti sfruttamento, realizzando che il cibo è stato trasformato, nell’era industriale e capitalistica, in un prodotto di consumo di massa, segnato da sfruttamento e violenza.

Il modello capitalista, focalizzato sulla massimizzazione del profitto, ha storicamente promosso uno sfruttamento intensivo delle risorse agricole e ambientali, spesso a discapito della sostenibilità ecologica e della giustizia sociale.

Questo approccio ha portato a pratiche agricole industriali che impoveriscono i suoli, riducono la biodiversità e contaminano le acque attraverso l’uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti chimici. Inoltre, l’espansione delle monocolture per soddisfare le esigenze del mercato globale ha spesso comportato il dislocamento delle comunità locali e la distruzione di ecosistemi vitali.

Le conseguenze di queste pratiche sono evidenti: degrado ambientale, cambiamenti climatici accelerati e crescenti disuguaglianze sociali.

Le comunità rurali, in particolare, subiscono l’impatto diretto di tali politiche, vedendo compromessa la loro sovranità alimentare e il diritto a un ambiente sano.

Sfruttamento intensivo animale

Il concetto di sfruttamento animale è strettamente legato alle pratiche degli allevamenti intensivi, dove gli animali sono trattati come mere unità produttive, confinati in spazi ristretti e sottoposti a condizioni che ignorano le loro esigenze etologiche.

In Italia, gli allevamenti intensivi rappresentano una porzione significativa del settore zootecnico, con quasi 400.000 strutture operative, concentrate principalmente nelle regioni settentrionali come Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Queste pratiche sollevano gravi questioni etiche riguardanti il benessere animale e hanno impatti ambientali significativi.

Gli allevamenti intensivi italiani sono responsabili del 75% delle emissioni di ammoniaca, una sostanza altamente inquinante derivante dai reflui animali, che contribuisce alla formazione di particolato fine, responsabile di gravi problemi di salute pubblica, inclusi malattie respiratorie e cardiovascolari.

La Pianura Padana, dove si concentra la maggior parte di questi allevamenti, è una delle aree più colpite, con livelli di inquinamento dell’aria tra i più alti d’Europa.

Critiche mosse da studiosi come Nicole Shukin evidenziano come il capitale e l’animale siano intrecciati in una relazione feticistica che annienta le relazioni reali, materiali e corporee, sottolineando l’importanza di riconoscere e affrontare lo sfruttamento dei corpi non umani.

È difficile immaginare un superamento completo delle dinamiche di sfruttamento senza affrontare e trasformare anche il modo in cui trattiamo gli animali.

Le logiche di dominio e mercificazione che riguardano gli animali riflettono e alimentano quelle presenti nelle interazioni umane e ambientali.

Antispecismo: rompere la gerarchia delle vite

Viviamo in un mondo organizzato attorno a una rigida scala di valore: al vertice c’è l’essere umano – bianco, maschio, eterosessuale, produttivo – e sotto di lui una lunga serie di vite considerate minori, disponibili, sacrificabili.

Le donne, le persone razzializzate, gli animali non umani, la natura intera, vengono inghiottiti da questa logica gerarchica che ha un nome preciso: dominio.

L’antispecismo, in questo scenario, non è una nicchia ideologica o una moda alimentare, ma una delle chiavi per decostruire la radice profonda di ogni oppressione: la trasformazione dell’altro in oggetto.

L’animale ridotto a carne, la donna a corpo riproduttivo, la foresta a legname, la mucca a macchina del latte: tutto questo accade sotto la stessa logica.

Una logica che produce sfruttamento, invisibilizzazione e normalizzazione della violenza.

Lo specismo è il pregiudizio secondo cui la vita umana ha più valore di tutte le altre. È una gerarchia imposta che giustifica l’allevamento, la vivisezione, la pesca industriale, la reclusione e l’uccisione sistematica di miliardi di individui senzienti ogni anno.

Ma non è solo questo: lo specismo è anche una forma di allenamento al dominio. È lo schema base su cui si modellano razzismo, sessismo, abilismo e classismo.

| ! TRIGGER WARNING della redazione: in questo paragrafo saranno citati termini espliciti ed estremi. Se non vuoi leggerli, puoi passare al paragrafo successivo! |

Molte delle categorie storicamente oppresse sono state “animalizzate” per essere dominate. Le donne chiamate “vacche” o “scrofe”, le persone nere definite “bestie”, i popoli colonizzati associati a scimmie o parassiti.

Questa disumanizzazione non è casuale: è il meccanismo con cui si giustifica l’oppressione. Se l’altro non è pienamente umano, allora può essere usato, invaso, sfruttato.

L’antispecismo, allora, è anche un atto di resistenza intersezionale.

È dire che nessuna vita può essere usata come strumento. Non perché gli animali siano “come noi”, ma perché la sofferenza, l’autonomia, il desiderio di vivere non sono monopoli della specie umana. È rifiutare la cultura dell’uso, del possesso, del profitto applicata a ogni forma di vita.

Se ogni forma di sfruttamento si fonda sulla riduzione dell’altro a oggetto, allora ogni vera liberazione deve essere totale.

Non è possibile parlare di emancipazione femminile e tollerare la schiavitù riproduttiva delle mucche da latte. Non si può denunciare il colonialismo e ignorare il modo in cui le multinazionali del Nord del mondo devastano gli ecosistemi del Sud globale per produrre carne e soia destinata agli allevamenti.

Le lotte sono interconnesse, come lo sono le oppressioni.

Il concetto di “liberazione totale” è nato nei movimenti antispecisti radicali e affonda le sue radici in una visione olistica e rivoluzionaria della giustizia. Non si tratta solo di “aggiungere” gli animali alla lista dei soggetti oppressi, ma di mettere in discussione la struttura stessa della violenza sistemica: quella che trasforma i corpi in fabbrica, la terra in merce, la vita in profitto.

Questa prospettiva ci impone un cambio di sguardo: passare da un’etica della proprietà a un’etica della relazione; dalla sovranità alla responsabilità; dal diritto di dominio al dovere di cura.

È un cammino politico e quotidiano, che tocca le scelte personali (dieta, consumi, linguaggio) ma si allarga alle pratiche collettive: mutualismo, decrescita, agroecologia, autogestione, lotte decoloniali e transfemministe.

Sfruttamento umano e caporalato

Il caporalato in Italia è molto più di un problema di legalità: è una forma moderna di schiavitù, profondamente radicata e sistemica, che infetta le campagne del Sud e del Centro Italia.

È un meccanismo di sfruttamento feroce, che controlla le vite di migliaia di braccianti, riducendoli a ingranaggi sacrificabili di una filiera agricola che arricchisce pochə e annienta i diritti di moltə.

I lavoratorə vengono reclutatə, sfruttatə e poi gettatə via, senza alcuna tutela, in condizioni di estrema precarietà e invisibilità.

Questo sistema non è casuale, né spontaneo: è organizzato lungo una filiera che va dai caporali alle agenzie intermediarie, dalle cooperative compiacenti fino alle aziende agricole, ai supermercati della grande distribuzione, e persino alle certificazioni etiche con la complicità – o l’indifferenza – delle istituzioni.

La legge 199/2016, che ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, rappresenta un passo formale, ma privo di efficacia reale. Manca una volontà politica concreta per applicarla fino in fondo: i controlli sono rari, le pene leggere, e le vittime troppo spesso lasciate sole.

A livello nazionale, si stima che tra 400.000 e 430.000 lavoratorə stranierə siano impiegatə in condizioni precarie e vulnerabili, con almeno 130.000 soggetti in grave stato di sfruttamento.

Le retribuzioni percepite da bracciantə, spesso migrantə, sono drammaticamente inferiori agli standard previsti: si parla di compensi che variano da 1 euro all’ora a 3-4 euro, per un totale giornaliero che raramente supera i 30 euro.

E mentre le aziende agricole continuano a trarre profitto da questa manodopera a basso costo, lo Stato rimane colpevolmente assente, incapace di mettere in campo strumenti efficaci per fermare questa catena di soprusi.

Un esempio è lo sfruttamento sistematico di lavoratorə sikh nell’Agro Pontino, in particolare nella provincia di Latina, uno dei principali poli agricoli d’Italia.

Migliaia di bracciantə immigratə impiegati nella raccolta di kiwi, costrettə a turni massacranti di 14-16 ore al giorno, retribuitə con salari tra i 4 e i 6 euro l’ora, senza giorni di riposo, con contratti irregolari e costantemente a rischio di infortuni (Agro Punjab. Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina, di Francesca Cicculli, Stefania Prandi. Novembre 2024, casa editrice Nottetempo).

Un caso emblematico è quello di Satnam Singh, giovane bracciante sikh di origine indiana, regolarmente residente e impiegato in un’azienda agricola di Borgo Santa Maria, vicino a Latina.

Durante l’orario di lavoro, è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente con un macchinario agricolo, che gli ha tranciato il braccio. Satnam è morto poco dopo per dissanguamento e omissione di soccorso.

L’episodio ha rivelato non solo la disumanità e la violazione delle più basilari norme sul lavoro e sul soccorso, ma anche l’omertà e l’impunità con cui spesso operano molte aziende agricole nel sud del Lazio.

Spostandosi più a sud la situazione non migliora, in territori come la Capitanata, in Puglia, oltre il 50% delle aziende agricole opera nell’irregolarità, con un tasso di lavoro nero che raggiunge il 64% e una presenza significativa di lavoratorə privi di documenti di soggiorno, fino al 75% (Pomodori rosso sangue, di Diletta Bellotti. Luglio 2024, casa Editrice Nottetempo).

Le donne, in particolare, subiscono una discriminazione salariale aggiuntiva, percependo in media il 20% in meno rispetto ai colleghi maschi.

Questo sistema di sfruttamento genera un’economia sommersa che, secondo diverse stime, oscilla tra i 5 e i 17 miliardi di euro l’anno, rappresentando un vero e proprio asse portante dell’agromafia italiana.

Il caporalato non è una devianza marginale, ma un modello produttivo fondato sull’abuso, sulla disuguaglianza e sulla complicità istituzionale.

Ogni kiwi raccolto da bracciantə strematə, ogni pomodoro pagato pochi centesimi perché prodotto in condizioni di semi-schiavitù, è il frutto amaro di un’economia che tollera e normalizza lo sfruttamento.

Le responsabilità sono diffuse e trasversali: dallo Stato che non vigila, alle imprese che lucrano sull’illegalità, fino alla grande distribuzione che schiaccia i prezzi a monte e chiude gli occhi a valle. Fino ad arrivare ai consumatorə, ossia noi tuttə, che abbiamo una responsabilità diretta.

Ogni volta che compriamo cibo a prezzi stracciati senza chiederci da dove venga e a quale costo umano sia stato prodotto, alimentiamo questo sistema.

Il nostro accesso a cibo abbondante ed economico spesso si regge sullo sfruttamento silenzioso di chi lavora nell’ombra. Restare spettatorə significa essere complicə.

Nel cuore della liberazione totale c’è un’etica radicale della cura. Non intesa come carità o paternalismo, ma come riconoscimento della vulnerabilità condivisa e dell’interdipendenza che ci lega a ogni forma di vita.

La cura non è debolezza: è la risposta politica al dominio.

L’opposto dello sfruttamento non è solo l’uguaglianza, ma la reciprocità. È uscire dalla logica del “valere di più” o “valere di meno”, e cominciare a pensare in termini di connessione e coesistenza.

Assumere una prospettiva antispecista e intersezionale significa smettere di vedere il cambiamento come una somma di riforme settoriali. Significa costruire un progetto di liberazione che parte dai margini, dai corpi violati, dai territori sfruttati, e che non accetta compromessi con le logiche del profitto, della guerra e della violenza istituzionale.

Non possiamo liberarci davvero se lasciamo indietro qualcunə. Non possiamo parlare di giustizia se continuiamo a dividere la vita in vite degne e vite sacrificabili.

La liberazione o è per tuttə, o non è!

Immagine di copertina:

Corteo. Foto di Giulia Ma.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.