2023 inaugurato da neanche un mese.

4 gennaio, Genova, viene ammazzata Giulia Donato.

13 gennaio, Roma, viene ammazzata Martina Scialdone.

14 gennaio, Bellaria Igea Marina (Rimini), viene ammazzata Oriana Brunelli.

15 gennaio, Trani, viene ammazzata Teresa Di Tondo.

In tutti questi casi l’assassino è un uomo. In tutti questi casi vittima e assassino si conoscevano e si frequentavano e in almeno tre di questi casi sappiamo che la vittima voleva chiudere o aveva chiuso i rapporti con il carnefice. In tre di questi casi l’assassino, dopo aver commesso il delitto, si è suicidato, sfuggendo così di fatto alla giustizia.

Così di istinto vien da pensare: poteva farlo prima. Una reazione arrabbiata, ma la rabbia va rispettata.

Che di donne depresse, infelici, insicure è pieno il mondo, ma i dati ci dicono che uccidono e stuprano gli uomini molto ma molto meno e secondo dinamiche molto ma molto diverse. Per questo si parla di femminicidi e non di omicidi. Il termine femminicidio non indica tanto il genere della vittima quanto il “movente”. Uccise in quanto donne.

Andrea Incorvaia, 32 anni, guardia giurata, ha sparato a Giulia Donato, 23 anni, mentre lei era a letto.

Martina Scialdone 35 anni, è stata uccisa da Costantino Bonaiuti, 61 anni e appassionato di armi e poligono, fuori da un ristorante.

Vittorio Cappuccini, ex agente di polizia municipale in pensione, di 82 anni, ha sparato alla 70enne Oriana Brunelli in un parcheggio.

Massimo Petrelli, 52 anni, ha ucciso a coltellate la compagna Teresa Di Tondo, educatrice di 44 anni, nella loro villa di campagna.

I pochi dettagli che sono stati rilasciati nelle prime ore di indagine sono molto significativi e restituiscono, ancora una volta, un quadro inquietante che sfugge a qualunque analisi banalizzante, tentativo di generalizzazione o consiglio per l’uso.

Non è l’età della vittima, a fare la differenza, non è una minigonna indossata, non è l’orario di rientro a casa, non è il paese di nascita dell’assassino, la sua religione e la sua cultura, non sono usi e abitudini, non è dove abiti, non è andare in palestra, non è quanti soldi hai con te, non è quanto lo conosci, se ha le chiavi di casa o se lo hai conosciuto sui social, non è il grado di istruzione che hai, il grado di informazioni e di consapevolezza che possiedi. Non è la famiglia che hai alle spalle o la rete amicale che hai intorno.

Non muoiono solo le ragazze che è comodo immaginare prede facili, le emarginate, le reiette, le “ingenuotte” e le ignoranti che certe narrazioni si affrettano a dipingere, quelle che, pure da morte, diventano – paradosso – colpevoli di non aver colto i segnali nonostante l’evidenza, di aver bevuto un bicchiere di troppo, di aver accettato un invito a cena, di non essersi spaventate abbastanza, di aver dato un’ultima possibilità di confronto (che è l’ultima lo scoprono tardi). Non sono solo quelle che hanno denunciato, che ne hanno parlato a parenti e amiche ma non è stato abbastanza.

Ci tocca ribadirlo ancora, con una pesante stanchezza che cammina parallela alla rabbia accesa: non c’è mai colpevolizzazione possibile nei confronti delle vittime.

Non c’è mai attenuante possibile nei confronti del carnefice.

Un momento di depressione, una lite furiosa, la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno, il gettonatissimo raptus che piace tanto tanto ai titoloni clickbait, il momento di follia cieca, l’amore passionale, l’amore malato, il tragico incidente, la relazione tossica, la gelosia eccessiva, la crisi sentimentale, la provocazione.

Vuoi vedere che ci sarà proibito ammiccare e poi sorridere e poi parlare? Non vogliamo più leggere queste frasi e queste parole, perché nulla di tutto ciò può in qualche modo giustificare un femminicidio o spiegarne le ragioni. E il rischio è che certe narrazioni, invece, comunichino proprio questo senso di velata attenuante.

Ricordiamoci che in molti casi si tratta di assassinii premeditati, dal momento che il maschio di turno è armato e ha precedentemente messo in atto pratiche abusanti, molestie, minacce.

No, non dovremmo avere bisogno di sottolineare ancora una volta tutto ciò, eppure, è sufficiente sfogliare anche le migliori pagine di giornale o scorrere tra i commenti che si succedono sotto ai post-notizia, per sentire ancora l’urgenza pressante di correggere il tiro della narrazione, di rientrare sui giusti binari. Altrimenti il fulcro si perde e insieme anche il senso di una battaglia.

Una battaglia che il grido femminista e transfemminista porta avanti sempre, continuamente, anche fuori dalla cornice del caso di cronaca.

E allora, tanto per cominciare dall’ovvio:

NON SI TRATTA DI EMERGENZA, se pure la parola emergenza ha un significato etimologico molto interessante, affatto banale: dal latino “emergens”, participio di emergo, composto da “e” (fuori di, da) e “mergo” (gettare in acqua, fare affondare), con l’idea quindi di un qualcosa che è stato fatto andare giù ma è tornato indietro, è riemerso. Nell’accezione attuale, è qualcosa che avviene all’improvviso e ci coglie impreparati, cui bisogna porre rimedio immediato per salvare il salvabile.

Ma la violenza di genere e la violenza maschile sulle donne non sono emergenze, sono fatti del tutto strutturati, radicati.

Non sono “fenomeni” affogati nelle profondità delle acque, che di tanto in tanto riemergono. Sono una costante, in Italia e in tutto il mondo, da secoli e secoli. Si tratta di una tipologia di violenza dalle molteplici sfumature, che non solo è messa a sistema ma è, di fatto, tutelata, cresciuta, nutrita e incendiata dal sistema stesso, poiché nulla viene fatto per bloccarla.

È il patriarcato, gente, che vi piaccia o meno ammettere la sua esistenza o sentir pronunciare questa parola.

Vi dà fastidio? Pensate quanto fastidio proviamo noi.

È un intero sistema sociale e culturale ed economico, da nord a sud, da est a ovest, basato sul maschio al potere, abituato e chiamato al controllo, al possesso, in tutti i sensi, in tutte le declinazioni e a tutti i livelli possibili.

Raccontateci pure la vostra storia di successo, di donne che si sganciano dal meccanismo. Il punto non è creare schieramenti, ma guardare in faccia la realtà, anche quando non sembra toccarci da vicino anche quando riusciamo a sfuggirne. Specie, poi, quando questa realtà è grossa come Giove.

Se non vedete un sistema patriarcale dominante, se scegliete di vedere solo una parte, magari quella del vostro orticello e del vostro algoritmo, avete un grosso problema di lettura del reale. I fatti, ovunque mettiamo le mani, ci dicono che la strada da percorrere per la parità è ancora lunga.

La notizia di una donna uccisa da un uomo non è più – e per la verità non è mai stata – una tragica sorpresa. Purtroppo. I numeri ce lo confermano ogni anno, in Italia e nel resto del mondo.

Questa è una premessa sempre fondamentale anche per comprendere le proteste e le manifestazioni transfemministe che denunciano, a ragione, l’inutile ricorso a risposte emergenziali, spesso securitarie, certamente inefficaci, incapaci di scardinare le radici del problema, di far tremare le massicce gambe del patriarcato, di incidere a medio e lungo termine.

Ok, oggi più polizia, domani più telecamere. E dopodomani? E dentro alle stanze? E tra qualche mese? Ok, nel mentre impariamo a tirare i calci, a sparare colpi, a intrappolare il frame di un video. E poi?

È un pericolo costante quello che corriamo, che non dipende, come ho già detto, né dalla nostra preparazione sul tema, né dalle nostre condizioni o possibilità di vita. Ovviamente è importante provare a prevenire, formare, allenarsi alla lettura dei primi segnali, spesso simili e ricorrenti.

Nessunə nega l’importanza di una cultura della risposta, della difesa e della reazione. Non è questo il punto. È che non possiamo e non dobbiamo abituarci alla narrazione univoca del maschio stanco, esasperato, frustrato e problematico, cui la donna, stupidamente, ha ceduto. E questo non significa non riconoscere che esiste una società “malata”, non significa volerci dipingere come eterne inette destinate al supplizio o come vittime predestinate, eterne bisognose di aiuto o conforto.

Non significa non vedersi potenti, non vedersi attente, non vedersi tranquille. Né significa rifiutarsi di leggere tra le righe. Al contrario, significa approfondire, scendere all’origine, trovare il succo, smontare i pezzi e scrivere una storia diversa, dove non siamo noi che dobbiamo correggerci, dove siamo libere.

Ecco, non vogliamo essere protette e difese e tenute al sicuro, vogliamo essere libere: c’è una bella e grossa differenza.

Non siamo isteriche, complessate, fissate. Non odiamo gli uomini, odiamo un sistema. Smettetela di dirci che “non si può più dire nulla”: si può dire – soprattutto fare – meglio.

Basta accusarci di castrare tutto, la libertà altrui di esprimersi (ma se per secoli non abbiamo potuto dire una beatissima?! più che di libertà parlerei di privilegio), la lingua italiana intesa come monolite intoccabile (da quando la lingua, strumento per eccellenza di continue trasformazioni e contaminazioni, lo è?), le opinioni e le relazioni e perfino il diritto alla “cronaca oggettiva dei fatti”.

Genova ha accolto il 2023 col primo femminicidio italiano dell’anno. Come se non bastasse, in poche ore si sono susseguite una serie di denunce di violenza subita da parte di giovani ragazze.

Anche in questo caso, hanno voluto sottolineare che l’ora era tarda, quando le vittime si muovevano sole per le strade per rientrare a casa, che sono salite in camera e non dovevano, che sono passate dalla via dalla quale è meglio non passare, che hanno accettato il bicchiere dalla persona sbagliata, che hanno bevuto troppo ed erano confuse, che erano vestite come è meglio non vestirsi, che non sono state accorte, che, in poche parole, se la sono cercata, hanno chiamato il pericolo e gli hanno detto: “ehi, vieni a prendermi che mi manchi”.

I numeri sono allucinanti, la risposta di amministrazioni e istituzioni insufficiente quando non ridicola. Di educazione si parla solo nell’ottica di educare noi (a vestirci nel modo giusto, a raddrizzare abitudini e costumi, a informarci in continuazione e imparare a memoria i numeri di emergenza, a imparare a denunciare manco fosse un mantra, a segnare la mappa degli spazi sicuri per vivere la notte, a frequentare corsi di difesa, a sederci nei posti del bus che ci riservano, a darci una calmata…).

E se proviamo a dare un megafono alla nostra voce, a stuzzicare il sistema patriarcale anche a colpi di linguaggio – che la lingua non è cosa astratta ma manifestazione visibile di un preciso sentire, di uno stato delle cose…–, a organizzare incontri di approfondimento e sensibilizzazione, a gridare affinché l’attivismo si allarghi e accolga in modo trasversale altre minoranze schiacciate (non in termini di numeri, bensì sul piano delle tutele e dei diritti), se ci incavoliamo male, beh, stai a vedere che siamo fastidiose, eccessive, irritanti, acide, troppo euforiche e scomposte, nervosette. Abbiamo le manie di persecuzione…

Viene fuori un insulto universale, sapete? fate come se l’avessi espresso.

Cosa è successo venerdì 13 gennaio, tra una violenza è l’altra?

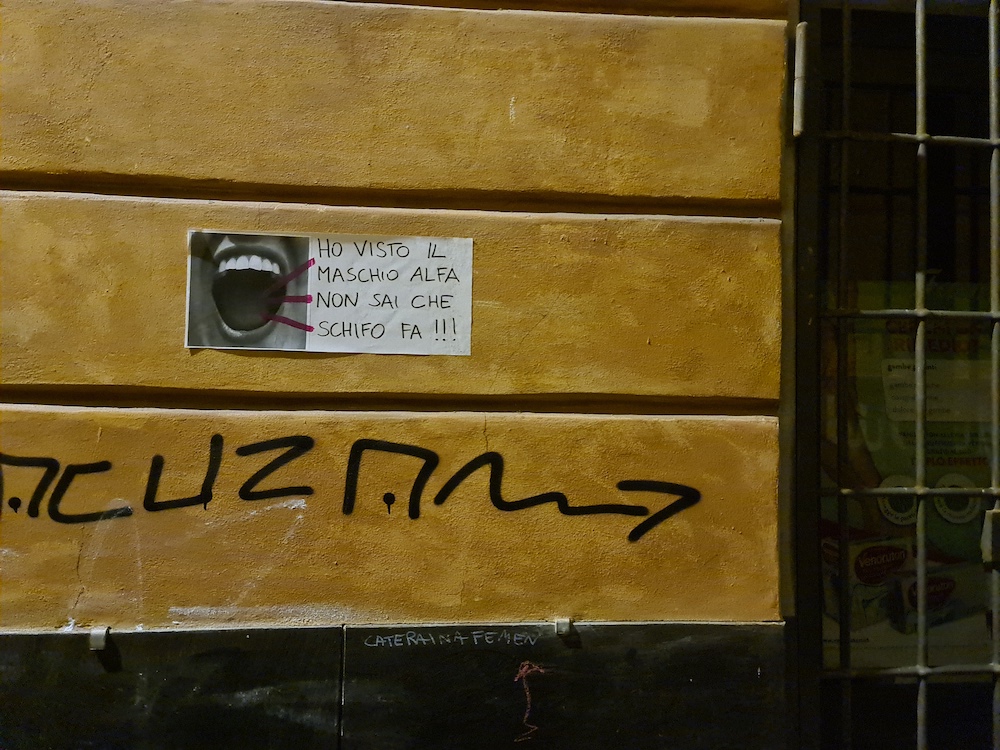

Non Una Di Meno – Genova ha organizzato una passeggiata rumorosa transfemminista. Siamo scesə in piazza per urlare la nostra rabbia contro la violenza maschile sulle donne e di genere. L’arma? Loro pistole e coltelli, come nei film western, noi qualche pentola per far rumore in una città che come tante altre non ci sente affatto. Per riaffermare la nostra presenza, libera e forte.

Abbiamo attraversato i vicoli del centro storico con i fischietti, gli slogan, i manifesti, una cassa per la musica e il canto vivo. Abbiamo sostato nelle piazze piene del venerdì sera. Mi sono guardata attorno, un pubblico eterogeneo che doveva unirsi, ma è rimasto spesso incerto, sorpreso.

Qualcunə ha applaudito, ho notato una signora sussurrare al compagno accanto a lei “ahhh, se hanno ragione!”.

Abbiamo ricordato Giulia Donato, abbiamo ricordato che solo poche ore prima una ragazza è stata stuprata ai Giardini Baltimora, quelli promossi a piene luci scintillanti sul Palazzo della Regione, come luogo da frequentare A INGRESSO GRATUITO.

Ah, il solito buon gusto.

Abbiamo mostrato la sorellanza, nel suo significato più largo e accogliente: NON SEI SOLA. Non sei sola di fronte alla violenza pubblica e privata, fisica, verbale, psicologica. N O N S E I S O L A.

Abbiamo rivendicato il diritto di essere, in qualsiasi parte di città, vestite come accidenti pare a noi, con il nostro corpo solo-nostro, con il nostro sentire di fuoco, di acqua, di quel che vogliamo. Abbiamo detto e fatto: le strade appartengono anche a noi.

C’era rabbia, c’era tristezza, ma c’era anche un senso diffuso di forza, di reazione, di partecipazione, di amore. Una lotta felice, senza armi da fuoco e senza pugni, ma con una potentissima consapevolezza: ci siamo. Quella consapevolezza che evidentemente tanta gente teme ancora e vuole annullare, silenziare.

E ha avuto ragione NUDM a fare rumore. Lo fa tutto l’anno, bene ricordarlo, con incontri aperti di dialogo e scambio, di reciproca conoscenza. Questo è stato scritto e poi letto al microfono:

“mentre noi conteremo e racconteremo i nomi delle vittime di questo sistema, i giornali, le istituzioni e il giudizio pubblico parleranno di tragedia, di atti “passionali”, di azioni inaspettate e incontrollate, incontrollabili. […] Lunedì 9 gennaio, una ragazza di 20’ anni è stata aggredita, derubata e violentata ai Giardini Baltimora, mentre tornava a casa. E mentre la narrazione ancora una volta si concentra sull’orario, sul luogo, e sulle condizioni fisiche della ragazza, che possano comprovare la violenza, giustificare l’assalto, o quanto meno dare l’illusione che la violenza sia evitabile, si assiste a una risposta delle istituzioni che si risolve in un rafforzamento del sistema di controllo: più polizia, più telecamere, grazie a un investimento di milioni di euro di denaro pubblico provenienti dal PNRR”.

Ha ragione Non una Di Meno – Genova a opporsi al contentino patetico delle panchine simboliche, dei muri delle bambole che ci oggettificano ancora una volta e ci rappresentano come esseri inerti, passivi, da proteggere, riaggiustare, appendere. Sempre dopo, sempre tardi, sempre alla fine. Come feticci.

Hanno ragione a chiedere che l’impegno e l’attenzione siano alti ogni giorno e non per la durata di un telegiornale.

Hanno ragione a chiedere coerenza e lotta permanente.

Hanno ragione a gridare “Col razzismo non ci avete fregato, lui stupra perché è maschio e non perché e immigrato” o “l’uomo violento non è malato ma è figlio sano del patriarcato”.

Che basterebbe ascoltare e interiorizzare il senso di queste poche parole, per iniziare con un altro passo. Di sicuro, non ci si ferma.

Immagine di copertina:

Passeggiata rumorosa transfemminista organizzata da Non Una Di Meno – Genova. Foto di Amina A.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.