Una volta, una signora più grande di me, con la quale lavoravo e avevo instaurato un bel rapporto, pur se non proprio di confidenza, venne a visitare una mostra della quale ero co-curatrice. Mi fece una sorpresa, venendomi incontro lungo le scale, tutta emozionata e un po’ impacciata. La conoscevo da qualche mese soltanto e mi era simpatica. Di lei e della sua vita privata sapevo poco. Certo, l’ambiente nel quale operava quotidianamente prometteva bene: non poteva che essere una donna di sinistra, nel significato definito e rassicurante che allora attribuivo alla parola.

I suoi valori, esplicitati di frequente, erano molto simili ai miei. Solidale, accogliente, sulla carta priva di ogni cedimento al pregiudizio. Tutto suggeriva una piena compatibilità di spirito.

In quella strana e inattesa occasione mi trovai a presentarle i miei genitori. Il giorno dopo, a lavoro, fece un commento al quale lì per lì non diedi assolutamente peso, ma che molti mesi dopo mi avrebbe invece fatta riflettere lungamente; con leggerezza e naturale spontaneità disse: “Però, che tipo elegante tuo papà. Si presenta proprio bene, eh… Lo diresti perfino un uomo d’affari!”

Sul momento non prestai attenzione a quelle parole, combinate a una precisa espressione e a un preciso tono, che avevo in qualche modo saldamente afferrato. Probabilmente, se mio padre fosse stato bianco come è bianca mia madre avrei fatto valutazioni diverse, avrei ragionato sul classismo o sull’ironia triste dei cliché.

Ma mio padre è nero.

E nel sorriso bonario e onestamente sorpreso, affatto crudele, di quella donna, c’era l’abisso del razzismo.

Quel razzismo che io definisco “dell’eccezione”: in generale penso che i neri siano in un modo ma…tuo padre è diverso! È un’eccezione! Tu sei un’eccezione. E ti “premio” per l’eccezione che rappresenti, la evidenzio per farti capire che l’ho apprezzata, che sono felice di poter smentire quello che, in fondo, solitamente penso, ovvero che un uomo nero non sia solito presentarsi elegantemente a una mostra. O anche, e peggio, che un nero non possa assomigliare a un uomo d’affari.

E infatti non lo è, vero?

La domanda successiva, che forse sarebbe stato meglio fosse rimasta implicita, fu: “Che lavoro hai detto che fa?” Ma io non avevo mai parlato del lavoro di mio padre, e non vedevo quale importanza potesse avere per lei saperlo.

Esiste un razzismo “dell’eccezione” e anche un razzismo “dell’eccezionalità”

Il secondo è in qualche modo legato al primo: sei un’eccezione perché sei un elemento raro rispetto “alla regola”, all’etnia cui appartieni come genericamente intesa (e alla quale si associano automaticamente una serie di svantaggi e segni di inferiorità naturali) e tali segni distintivi sono letti quindi come eccezionali: per questo meritano di essere esposti, mostrati, dimostrati, esaltati ed evidenziati continuamente. In realtà, però, questo è un nuovo, violento modo per discriminare.

D’altronde – senza minimizzare assolutamente la chiave razzista – c’è da valutare la componente abitudine. Perché “tuo padre si presenta bene” sottintende che mio padre si presenta come bisognerebbe presentarsi secondo il giudizio una donna bianca di mezza età, ovvero come un uomo bianco. Ma in che senso?

Sembra si possa dare assurdamente per scontato che, di norma, un uomo bianco di mezza età in un contesto legato a arte e cultura sia solito presentarsi secondo parametri collettivamente riconosciuti di eleganza e raffinatezza (posso affermare per esperienza che in realtà è tutt’altro che così!). Il punto, però, è soprattutto un altro ed è fondamentale sottolinearlo: genera ancora sorpresa, in Italia, nel terzo millennio, vedere un uomo nero in un determinato ambiente, vestito in un certo modo. È in tal senso che penso al concetto di abitudine.

Tempo fa una mia amica che da anni vive in giro per la Francia mi ha detto che ciò che la colpisce, quando torna a Genova, è notare la reazione delle persone di fronte a un nero che si trova in uno spazio o in una posizione professionale che non si è abituati a pensare occupabili da una persona nera: “A Marsiglia non ci si stranisce di fronte a un direttore di banca nero, non si fa caso a un nero al ristorante e non fa strano vedere un nero nelle forze dell’ordine o nel pubblico di un convegno”. Che ci sia della verità?

Tornando alla mia personale esperienza: avrei dovuto specificare fin dall’inizio che io sono mulatta, nata in Italia dal felice matrimonio di mio papà (tunisino, nero) e mia madre (italiana, bianca).

Essendo nata da madre italiana sono da sempre cittadina italiana, cosa affatto scontata per molte ragazze e molti ragazzi che pure crescono nel mio stesso paese. Ho addirittura la doppia cittadinanza. In Tunisia vado circa due volte all’anno; lì vive parte della famiglia paterna, cui per altro sono molto legata. Non sono stata battezzata, sono agnostica e fortemente laica. Non ho ricevuto alcuna impostazione religiosa né da un lato (cattolico), né dall’altro (musulmano). Mi sono stati forniti tutti gli strumenti per sviluppare liberamente il mio pensiero e tutti gli esempi per vivere serenamente con chiunque, senza barriere mentali.

“Ah, siete insieme?”

È forse la domanda che, accompagnata da sguardo stupito, più di frequente mi viene rivolta quando mi trovo in coda con mia madre (chiara, bionda, occhi azzurri…come potrebbe mai essere mia madre?).

È una domanda che ho visto spesso rivolgere anche a mia madre quando in compagnia di mio padre.

È evidente come risulti ancora complesso e sicuramente non automatico immaginare una coppia mista e il suo frutto. E di coppie miste ce ne sono, eh, ma è come se fossero ancora animali rari, bizzarrie da osservare sempre con una strana e ambigua ammirazione, se non con diffidenza. È qualcosa di ancora così stupefacente che, ogniqualvolta una mia conoscenza vede una coppia mista alla tv, viene a dirmi che è identica a quella che mi ha partorita, anche se non c’è alcun nesso possibile, da nessun punto di vista. Solo a volte mi fa sorridere. Un po’ come quando dicono a mio padre che assomiglia a Denzel Washington, uno dei pochi attori neri che tutte e tutti sembrano conoscere, con l’idea di fargli un complimento. Solo che lui a Denzel non assomiglia affatto. Accidenti. È come dire a un qualsiasi uomo bianco che assomiglia a George Clooney.

Cosa ha a che fare tutto questo con il razzismo? Provate a pensarci, fate lavorare gli ingranaggi del cervello.

Quando mia nonna materna è mancata ho cominciato a trascorrere intere mattinate in giro per commissioni con mio nonno: chi non ci conosceva dava per scontato io fossi la sua badante. Impossibile concepire qualche forma di dinamica relazionale tra noi diversa da quella di padrone-subordinata. O ero la badante o una giovane amante pronta a incastrarlo. C’è sempre uno step, un piccolo sforzo mentale in più, da fare.

Pochi giorni fa ero in centro con una signora con la quale collaboro per un progetto; entriamo in edicola e l’edicolante insinua immediatamente io sia una bella badante: “È fortunata”, dice sorridendo e ammiccando. La cosa di per sé ormai mi fa poco effetto e ho la prontezza di rispondere in modo secco e definitivo; molto di più mi ha invece colpita la reazione della signora, la quale ha sentito l’urgenza di sciogliere l’equivoco sottolineando che io fossi una giovane studiosa di talento ed elencando tutti i titoli di studio in mio possesso. Doveva dimostrare io fossi un’eccezione e io fossi eccezionale. Questo vizietto è abbastanza comune.

Ora, in quel caso specifico, so che non esisteva una cattiva intenzione, che ho davvero la stima di quella persona. In generale, però, non sopporto il fatto che i bianchi debbano sempre parlare di alcuni stranieri – e dei neri ancora di più – mettendone in rilievo meriti e doti particolari, come a voler in qualche modo giustificare il loro diritto a condividere lo stesso spazio (“è molto educato”, “è una persona molto onesta”, “è puntuale”, “è colta”).

Un nero deve meritarsi lo spazio in cui si muove e nel quale agisce? Deve dimostrare di essere all’altezza? Non può essere maleducato, presentarsi con un look casual o trasandato, non avere interesse per l’apprendimento di una lingua o per la scuola? Non può trascorrere il suo tempo con chi gli pare, senza che ci si chieda il perché? Non si può avere un’amica o una conoscente nera? Deve necessariamente essere una studiosa altamente formata oppure una badante?

Torno alla riflessione sull’abitudine, che è cosa seria: talvolta quando entriamo al ristorante, mia sorella, mio padre, mia madre e io, attiriamo l’attenzione. È perché nel nostro colorato complesso siamo un esempio di bellezza? Anche, forse. Ma in fondo so bene che c’è sempre un po’ di stupore nel vedere una persona nera al ristorante di livello, nella sala di teatro. C’è sempre uno sguardo puntato che legge una stonatura. C’è sempre qualcuno sottilmente sorpreso o quantomeno incuriosito, senza altra ragione che il colore della nostra pelle.

Non godiamo ancora del diritto all’indifferenza completo e naturale, per il quale non vieni notata o notato per una caratteristica marginale quale il tono cromatico del tuo viso.

A tal proposito ricordo uno spot portoghese contro l’omofobia di qualche anno fa, nel quale si vedono due anziane signore sedute su una panchina e una coppia omosessuale che si tiene per mano. Non appena i due uomini superano la panchina, “Hai visto quelli!?”, chiede una, “Ahhh, sembra impossibile!” risponde l’altra, gli sguardi disgustati mentre li seguono allontanarsi. Lo spettatore o la spettatrice non hanno dubbi sul significato di quei commenti.

Invece la frase pronunciata dopo è: “Le maniche corte con questo freddo!”. In pochi secondi e in un paio di battute la pubblicità spiega il senso del diritto all’indifferenza, ovvero il diritto a non essere appiattite e appiattiti su aspetti cui in un mondo civile e realmente progredito non dovremmo dare peso. E invece…

Pensate che la cultura sia un deterrente?

Spesso si dice che sia possibile vincere il razzismo con le armi della cultura, della conoscenza. Si è soliti dare una spiegazione al razzismo diffuso con l’ignoranza, si suggerisce a chi si dimostra razzista di viaggiare, come se il viaggio fosse di per sé un vaccino formidabile. Non è così, ve lo posso assicurare.

Ho sentito pronunciare frasi e osservato atteggiamenti profondamente razzisti anche da parte di persone che avevano studiato o visitato mezzo mondo.

Una volta mi ritrovai in una stanza insieme a un gruppo di mie coetanee, alcune amiche di lunga data e altre che incontravo quella sera per la prima (e ultima) volta. Una di queste, di mestiere hostess, si vantava di aver visitato l’Africa e di poter confermare molti dei pregiudizi che ci sono nei confronti degli africani. A prescindere dalla leggerezza con cui parlava di africani e di Africa come si trattasse di una nazione e non di un continente abitato da decine e decine di popoli diversissimi tra loro, riuscì a dire almeno cinque frasi da fare accapponare la pelle anche a un suprematista statunitense. Io c’ero, ma in qualità di nera-solo-a-metà e parte di un contesto che mi rende comunque eccezionale, quindi importavano poco la mia presenza e la mia sensibilità.

Tornassi indietro forse non mi porrei il problema di rovinare la serata a tutte e, anziché limitarmi a fulminarla con lo sguardo e uscire con le amiche a fumare una sigaretta, accenderei un dibattito per portare a galla la pochezza dei suoi discorsi. Ma quella sera non ne avevo voglia o forse pensai non ne valesse la pena.

Ne vale sempre la pena

A 30 anni lo so bene e non sono più tollerante, neppure per diplomazia o per il cosiddetto quieto vivere. Anzi, penso sempre di più che sia fondamentale non lasciarne passare una, sradicare con costanza, pazienza e forza, tutti gli orpelli del razzismo, che risiedono un po’ ovunque: nel linguaggio, nei modi di dire, nei piccoli fatti quotidiani.

Mi è capitato di crescere in una società in cui nero è sempre associato a negativo, oscuro, pericoloso. Dove “uomo nero” significa individuo da temere, dove marrone è un colore poco amabile, dove è probabile che perfino alcune persone facciano fatica a sedersi accanto a un mio parente sul pullman senza sentirsene infastidite. Mi è capitato, negli anni, di incontrare insegnanti che dubitassero fossi io l’autrice dei miei elaborati scritti, perché era difficile crederlo. Mi è capitato di essere respinta al primo sguardo dal preside di un liceo al quale volevo iscrivermi perché “abbiamo già tanti stranieri e la classe è già indietro con il programma, rischiamo di rallentarla…”. Mi è capitato di temere che la mia bravura negli studi potesse fare breccia o essere messa in luce oltre il suo reale valore solo perché straniante. Mi è capitato di sentirmi dire che sono mezza italiana o che sono mezza tunisina, così per molto tempo mi sono felicemente considerata un collage di cose a metà e ho impiegato del tempo per arrivare a sentirmi invece una storia intera, piena e intera, forse più intera di tutte e di tutti.

Amo l’Italia – e certo non è la sola terra che amo – perché è il paese in cui sono nata, in cui sono cresciuta, in cui ho scelto, per ora, di vivere. È il paese che conosco meglio. E tuttavia il colore della mia pelle e il mio cognome mi fregano sempre: quando mi domandano di dove sono oramai do per scontato, sbagliandomi molto raramente, che vogliano sapere di quale paese estero io sia, che tipo di straniera io sia. E tutte le volte non so bene cosa rispondere perché non so mai quale risposta ci si attenda da me.

“Di Genova, non si vede?”, rispondo ironicamente. Più spesso che no, questa battuta finisce per confondere la mia interlocutrice o il mio interlocutore e mi viene comunque chiesta un’ulteriore spiegazione. Allora aggiungo che mio padre è tunisino, anche se quasi nessuno in Italia riesce a immaginare un tunisino di pelle molto scura, e allora figuriamoci.

Ammetto che c’è stato un periodo della mia giovinezza in cui la mia naturale propensione allo studio, alla scrittura, alla lingua sono stati inconsciamente un’armatura. Sicuramente le mie passioni mi hanno corazzata: parlare bene, avere tanti contenuti di cui discutere sono buoni lasciapassare, anche più di un aspetto fisico piacevole, dei soldi o del look giusto. Crescendo mi sono chiesta se non stessi tentando di dimostrare qualcosa a qualcuno o magari a me stessa, se non stessi provando a mascherarmi, a nascondermi.

Mi è capitato, durante una discussione sui social, di sentir rispondere a un mio dissenso: “Ma tu che ne sai, torna al tuo paese, ne**a di m**da!”. Tipico, direte.

Il fatto che sia tipico non significa sia tollerabile, ignorabile o perfino giusto. Mi divertiva correggere l’italiano di chi mi offendeva per le origini straniere, far notare la mia superiorità culturale. “Tu non mi consideri italiana, ma io scrivo e parlo meglio di te, conosco la storia meglio di te, conosco le tradizioni e il patrimonio che vuoi difendere da chissà quale mostro molto meglio di te”.

Ora non mi diverte più e mi mette, anzi, una profonda tristezza l’idea che qualcuno possa pensare io mi comporti così per ragioni diverse da un naturale istinto. Mi è capitato di aver rifiutato le avances di qualche profilo fake online e di venire appellata in modo razzista. Non fossi stata mulatta, sarei stata comunque donna, e quindi anziché puttana ne**a sarei stata puttana e basta.

Il razzismo è qualcosa di molto subdolo, di molto sottile, spesso latente

Sebbene io non abbia forse mai subito alcun insulto pubblico esplicito o minaccia o situazione di chiara, diretta, inequivocabile discriminazione fuori dagli schermi e dalla rete, so che il razzismo è qualcosa di molto subdolo, di molto sottile, spesso latente, spesso solo in apparenza non violento. La frase razzista scatta in una frazione di secondo durante una discussione, anche in chi non sembrerebbe predisposto, e da “esterna” ho dovuto osservarlo diverse volte.

È come fosse un urlo temporaneamente silenziato, una creatura che si muove appena sotto la superficie, non la vedi chiaramente finché non ti afferra o non esplode scomposta in un gesto, in un atteggiamento, in una parola, in un pensiero fulminante che ti attraversa la testa. E cosa la provoca? Un oceano di cose diverse e inimmaginabili. Non esiste orientamento politico o ideale o valoriale che renda davvero immuni.

Mi è capitato di notare che a un nero si dà più naturalmente del tu, mentre un nero, anche quando in Italia da poco tempo, impara presto a usare sempre il “lei” quando si rivolge a un bianco, o parole come “capo”, “padrone”, “boss”, “signore”.

Mi è capitato mille volte di sentirmi dire che il mio cognome sia impossibile da pronunciare e che quindi non venga fatto neppure il tentativo, per partito preso, perché con un cognome così si può anche evitare lo sforzo. E così anche in contesti “di un certo livello”, si direbbe, vengo spesso chiamata con il mio nome, diversamente da chiunque altra o altro. Io ho sempre imparato i cognomi di tutte e di tutti, perché le altre persone con me non ci provano neppure? Non è una battaglia, questa, che mi prema combattere, ma ci faccio caso e provo fastidio. Allora insisto.

Mi è capitato di uscire con persone che, presentandomi ai genitori, sentissero il bisogno di sottolineare quanto io fossi brava all’università. Mi è capitato di sentirmi associati termini fastidiosissimi come “esotico” e “etnico”. Mi è capitato di vedere una coppia alzarsi dal ristorante quando ha scoperto che il cuoco era nero. Nel 2018. Mi è capitato di sentire dire che un nero fosse simpatico anche se non lo era affatto, di sentir dire che è naturale mio padre sappia ballare e abbia il ritmo nel sangue. Mi è capitato di parlare con persone convinte che una nera o un nero siano sempre creature da salvare e aiutare, a prescindere. Roba da impazzire.

Si dice che il razzismo si annidi ovunque, che anche le nere e i neri sono razzisti: non è la stessa cosa. Mai.

Forse un giorno troverò le parole giuste per spiegare fino in fondo il perché di questa mia rocciosa certezza.

Solo le nere e i neri dovrebbero parlare di razzismo? No, è fondamentale ne parlino anche le bianche e i bianchi. Anche se no, non è la stessa cosa. È importante che l’antirazzismo cessi di essere una bandiera o un esercizio e diventi un sentimento naturale.

Intanto bisognerebbe pensarci bene, e a fondo, al razzismo. Bastano pochi passi, in realtà, basta uno specchio per cominciare. Prima dei libri, delle teorie. Non serve solo studiarlo. Serve sentirlo come fenomeno che si genera e si subisce, serve capire di aver smesso di provarlo e di rinfocolarlo, serve smettere di farci caso, dimenticarsi della questione perché del tutto irrilevante. Solo allora le persone saranno l’espressione di componenti che poco hanno a che vedere con il colore della pelle. E la diversità sarà letta senza paura, sarà accettata e accolta, né combattuta e allontanata né esaltata a tutti i costi per sentirsi migliori.

Ahhh, sogno lontano.

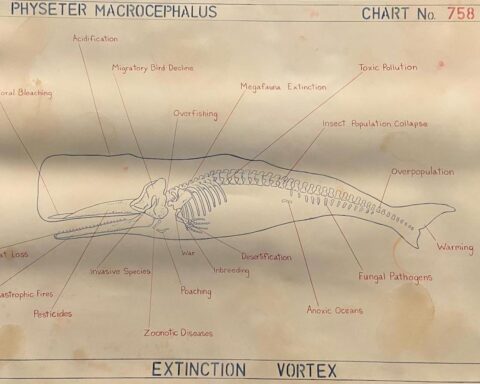

Immagine di copertina:

Foto di Matthew T Rader

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.