È complicato scindere un “prodotto pubblico” dal contesto urbano, economico, in cui è inserito, dal clima politico che lo avvolge, dalle sue premesse -anche sociali- e dai suoi obbiettivi, purtroppo, in buona misura ambigui e disattesi. Ma con questo pezzo vorrei tentare di andare oltre le legittime polemiche pre-durante-post manifestazione e focalizzare invece l’attenzione sul risultato culturale, sull’effettiva esperienza di fruizione di un visitatore o di una visitatrice.

Appurato e difficilmente negabile che i soldi spesi per l’iniziativa, anche nella migliore delle versioni diffuse, sono stati troppi, e dopo aver visitato, senza cedere al facile pregiudizio, le sei “mostre” proposte dal programma del grande evento “internazionale” “GENOVA JEANS”, provo a restituire a freddo un quadro di quel che ci è stato effettivamente offerto.

Sinteticamente: l’evento si proponeva di far conoscere Genova come terra d’origine del jeans, tra i tessuti più diffusi e iconici al mondo.

Per farlo, una serie di proposte artistiche e culturali sviluppate lungo la via del centro storico un tempo cuore dei traffici e degli scambi commerciali. Un modo, in teoria, per esaltare un prezioso e invidiabile primato cittadino, sostenendo attività dedicate locali e non – in chiave possibilmente sostenibile-, creando un museo permanente a tema, rigenerando un’intera area e, ovviamente, attivando un circuito di guadagno attraverso il festival annuale cattura-turisti. Lo sapevi che il jeans è nato a Genova? Andiamo a Genova, dove sono nati i jeans!

Se è vero che sarebbe buona pratica superare la dittatura dei numeri per misurare il valore di un’iniziativa, è anche vero che una promessa ambiziosa e costosa porta dei rischi, specie se tra le tasche svuotate per pagare il gioco ci sono anche le nostre.

È evidente, insomma, che a fronte di una spesa più moderata i giudizi sarebbero in qualche misura diversi.

Partiamo da una fondamentale considerazione

Secondo una logica forse banale ma basilare, immaginare un grande evento cittadino, diffuso nello spazio urbano e pensato in più giornate e in più edizioni (si prevede infatti che GENOVA JEANS possa ripetersi annualmente), richiede un’impronta, una direzione chiara a tutti/e, in primis ai più diretti destinatari: i genovesi e le genovesi.

Qual è la visione? La mission? Si tratta di un evento di richiamo per turisti in visita?

In questo caso alcuni elementi assumono una centrale importanza: il bilinguismo di qualità dell’informazione, della comunicazione e dell’accoglienza, per esempio.

Si parla forse di riqualificazione di uno spazio “difficile” del centro storico?

Ma sappiamo bene che non esiste progetto di riqualificazione o di rigenerazione urbana – parole per altro molto abusate – che possa avere senso e successo senza uno studio del contesto, senza la relazione con questo, senza un lavoro di rete e di scambio con residenti, commercianti e via dicendo.

Diciamo pure che qualche paio di jeans esposti nelle vetrine dei negozianti di Via Prè o stesi come panni lavati fuori dalle finestre non comunicano assolutamente nulla né valorizzano il potenziale socio-culturale dell’area.

Questione di moda?

Si è parlato di “Carnaby street genovese”, francamente a sproposito, perché la via londinese ha una storia recente di produzioni intuitive e in larga misura spontanee, che nulla ha a che vedere con il rapporto Genova – jeans né tantomeno con una iniziativa di questo tipo. E insomma, la vision e la mission non sono proprio chiarissime.

Poiché il parlare senza aver visto mi risulta odioso, il secondo giorno di manifestazione mi armo di telefono per le verifiche digitali di green pass e prenotazione e in compagnia di un’amica del tutto avulsa, a differenza mia, da scetticismi di sorta, dedico un intero pomeriggio alla visita delle sei mostre previste dal programma e snodate lungo l’ideale (e idealizzata) “via del jeans”.

La mostra

Fil bleu, potremmo dire, qualche luce blu puntata sulla strada, banali e anonimi adesivi sui muri, sulle serrande abbassate e ai lati dei negozi, un po’ di cartellonistica e, come già detto, jeans esposti qua e là. Costo del biglietto giornaliero: 8 euro.

Si parte dalla Biblioteca Universitaria, edificio incantevole che affaccia sulla stazione di Principe e che, a seconda della direzione, apre o chiude la Via Balbi universitaria un tempo gloriosa, poi vivace e oggi, post Covid19, quasi straniante nel suo lento ritorno alla normalità.

Di recente riaperta alla fruizione di studiosi e studiose, la Biblioteca è ospitata in un meraviglioso palazzo la cui storia forse non tutti i genovesi e tutte le genovesi conoscono: fu costruito fra il 1921 e il 1927 per ospitare il lussuoso Colombia Excelsior, l’albergo più importante della città. Sei piani, una hall sfarzosa, imponente scalone centrale e suggestivo soffitto vetrato. Oltre 200 stanze, molte delle quali allora pionieristicamente dotate di un telefono, 12 “suite” con terrazza privata; porte in noce, bagni in marmo colorato, mobilio in barocco genovese e rococò veneziano.

Impianti d’avanguardia per l’epoca: sei ascensori, sette montacarichi, quattro portavivande, riserva elettrica e moderno refrigeratore d’aria. Grandi saloni per le feste e le danze, pavimenti in scintillante lucido parquet, un meraviglioso terrazzo, il bar, il ristorante di lusso e una serie di servizi accessori (parrucchiere, telegrafo, squadra di manutenzione sempre a disposizione, ufficio prenotazione biglietti…).

Ovviamente, frequentarono l’albergo personalità celebri, vip dello spettacolo, politici, aristocratici; insomma, una clientela d’élite.

Nel 1965 vi soggiornarono, nella loro unica visita a Genova, anche i Beatles e negli spazi dell’edificio furono girate alcune scene di Profumo di donna di Dino Risi, con Vittorio Gassman.

Il declino arriva con la progressiva scomparsa dei grandi transatlantici da crociera e nel 1989 cessa definitivamente l’attività dell’albergo, a circa sessant’anni dalla sua apertura. Dal 2014, però, diventa sede principale della Biblioteca, storicamente ospitata tra il Palazzo dell’ex Collegio della Compagnia di Gesù e la riadattata chiesa dei SS. Gerolamo e Francesco Saverio della medesima Compagnia.

Veniamo ora a “Genova Jeans” perché in questa sede era ospitata la mostra Il Jeans: dalle origini al mito

Allestiti di fatto tre spazi dello splendido edificio: una piccolissima parte all’ingresso (che segnava inizio e chiusura del breve percorso), una saletta di snodo e un grande salone. Un quarto ampio ambiente era adibito per l’occasione a sala conferenze, accessibile ma tenuto al buio durante la nostra visita e riempito di sedie per eventuali ospiti.

Appena entrate, siamo state accolte da un manichino con indosso un abito da sposa interamente in jeans e due lampade con i paralumi in jeans o simil-jeans: da un punto di vista dell’allestimento e della narrazione ho trovato fossero oggetti del tutto fuori luogo. Poteva essere interessante una riflessione sul jeans in rapporto al design e all’alta moda (non quella a largo consumo), ma non in questo spazio e non in modo totalmente decontestualizzato.

Veniamo alle origini del tessuto-star:

Due pannelli didascalici a raccontare il cotone e l’indaco, ingredienti “base” del jeans. Nulla di particolarmente interessante, tutto corretto ma facilmente reperibile in un qualsiasi sito online, presentato per di più in una forma molto tradizionale. Traduzioni in inglese letterarie e quindi discutibili. Considerata l’aspirazione internazionale dell’evento, è un aspetto cui ho fatto caso.

Passiamo alla grande sala. In esposizione le testimonianze più antiche di “jeans”, o “Jeanes” – la tela che porterebbe il nome della città di provenienza, Genova –, con le settecentesche statuine dei presepi liguri abbigliate con dettagliatissime riproduzioni di calzoni e giacche in fustagno, riproduzioni bidimensionali in cartone ad altezza umana, ma anche il manichino vestito del meraviglioso completo intero da contadina di fine XIX secolo (fine 1800). Una chicca, va detto.

In teca la raccolta di incisioni di Alessio Pittaluga, Duché de Gênes: costumes dessinés sur les lieux par A. Pittaluga, del 1826, a testimoniare l’utilizzo a Genova di un tessuto molto simile al jeans in tempi non sospetti, sia in ambito lavorativo – i camalli impegnati nel trasporto del vino, i facchini da carbone ecc. – sia in occasioni festose, invariatamente da donne e uomini.

Documentazione storica e culturale di enorme interesse.

Nello stesso ambiente, con un accostamento un po’ ardito e a mio avviso penalizzante, tutto un altro discorso, questa volta in forma multimediale e interattiva, incentrato sul jeans come fenomeno sociale e pop, come indumento cui nel corso del tempo sono stati attribuiti significati diversi, spesso perfino opposti tra loro: alla moda o anticonvenzionali, simbolo di ribellione e provocazione o di aderenza al gusto comune.

Un paio di dispositivi touchscreen, invece, consentivano di ripercorrere con pochi gesti le rotte antiche e moderne del jeans.

Peccato per la brevità di alcune narrazioni quali il rapporto tra musica rock e jeans, tra jeans e contestazione politica, tra cinema e jeans. Ferme in superficie, senza particolari accenti di approfondimento e curiosità.

Perchè, ad esempio, non dedicare qualche minuto in più all’immagine emblematica di Rosie The Riveter, il celebre manifesto statunitense che urla lo slogan WE CAN DO IT e la cui protagonista veste jeans mentre mostra il muscolo?

Un’immagine di propaganda risalente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, ideata nel 1943 da J. Howard Miller per la Westinghouse Electric con l’obbiettivo di sollevare il morale dei lavoratori. Poco famosa ai tempi e diventata invece iconica successivamente, come simbolo del ruolo attivo e fondamentale delle donne anche in ambito industriale. Un’immagine variamente utilizzata nel corso degli anni e in particolare durante le manifestazioni femministe degli anni ’80.

Di grandissimo interesse, invece, i filmati dell’Istituto Luce selezionati da Cristiano Palozzi, capaci di restituire una narrazione di impronta socio-culturale intorno al jeans per me inedita.

Tra questi una clip in bianco e nero risalente al 1959, tratta da La Settimana Incom che fu un cinegiornale italiano distribuito settimanalmente nei cinema dal 15 febbraio 1946 al 1965 in 2554 numeri (curiosità intrigante per una millennial come me, sorta di anticipazione della breve video-notizia divulgativa dell’era social, giocata su toni ironici e sarcastici e sul potere dell’immagine).

Recitava la voce narrante della clip, in accompagnamento alle immagini di una giovane in jeans e a una raccolta di titoli di giornale:

“Sempre più preoccupante anche in Italia il fenomeno dei Teddy Boys. Non passa giorno che la cronaca non debba occuparsi delle loro deplorevoli gesta. Accanto ai teddy boys, le girls boys; questa specie zoologica è caratterizzata da una forte antipatia verso le gonne, avidissime invece di blue jeans, specie se luridi e rattoppati. I blue jeans devono essere attillatissimi, se larghi basta immergersi in una vasca e la stoffa si restringe. Caratteristica delle girls boys un’acuta nausea verso la vita e le buone maniere. Girls boys, è giunto il momento di guardarci bene negli occhi: ma vi pare che con la gravissima crisi di domestiche che c’è….”.

A quanto so, il progetto originario pensato da Cristiano Palozzi prevedeva che i video fossero mostrati nella sala utilizzata per le conferenze, secondo un allestimento che doveva richiamare l’atmosfera propria di un cinema. Un’idea molto bella che avrebbe certamente valorizzato i contenuti e regalato percezioni diverse, maggiormente coinvolgenti e impattanti, rimandando inoltre al senso originale dei filmati.

Merita spazio una nota ulteriore: nel pomeriggio di venerdì i visitatori in mostra con noi erano soltanto due. Sarebbe ingiusto affermare che il materiale esposto non era di qualità, ma giustificava le cifre di cui si è parlato? Restano forti dubbi, specie per un allestimento che ha banalizzato e appiattito l’esperienza di fruizione.

Seconda tappa del tour: il Mercato di Piazza dello Statuto, altro edificio che di per sé meriterebbe un approfondimento

Ex Mercato comunale coperto, sito in una piazzetta proprio sottostante Via Pré, secondo recenti notizie è destinato a ricevere ingenti investimenti privati per il suo rilancio, con un progetto che unirà ristorazione e vendita di prodotti freschi.

Posizione turisticamente strategica, a due passi dal Porto Antico e dal Museo del Mare, con alle spalle Palazzo Reale a poco distante dalla Commenda di Prè e dall’Acquario, è da tempo considerato elemento chiave per una eventuale e da anni auspicata riqualificazione della zona.

Ho apprezzato l’idea di trasformare temporaneamente lo spazio in un centro espositivo; all’interno, però, alcune scelte mi hanno convinta e altre molto meno.

In generale, ho trovato l’allestimento di Behind the Seams. Quanto credi di sapere del tuo jeans?, pesante e carico, in buona misura perfino fuori moda, con la tendenza a coprire e mascherare la suggestiva struttura originale con pannelli, superfici riflettenti, effetti visivi luminosi, adesivi, e materiali di ogni tipo.

Ovviamente, si tratta di gusto personale. La mia amica ha apprezzato molto, così come ha apprezzato le luci blu lungo “la via del jeans” e le vetrine allestite.

Ma passiamo al contenuto della mostra:

La prima parte era in sostanza una riflessione, un po’ didascalica e faticosa – a causa della quantità di dati riportati –, sul rapporto tra il jeans, erroneamente considerato come tessuto democratico per eccellenza, e i lati oscuri della sua produzione e del suo commercio: dai problemi legati all’inquinamento delle acque alle microplastiche, dai drammatici effetti del consumismo allo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici.

Buona la scelta di mantenere alcune postazioni originali del mercato, come il banco formaggi, riadattandole per denunciare le disumane condizioni di lavoro che si celano dietro ai prodotti che indossiamo abitualmente. Verità scomode che molti di noi, purtroppo, fingono di ignorare. Buona anche la dimensione sonora in accompagnamento, capace di favorire il senso di coinvolgimento.

Peccato, però, per la seconda parte della mostra, dominata da una serie di installazioni “decorative” spesso forzate e che, come già detto, chiudevano e annullavano gli spazi già compressi del percorso, risultandomi inoltre anacronistiche nel loro tentativo insistito di apparire contemporanee. Scelte viste e riviste per chi è solito frequentare mostre e fiere, probabilmente di maggiore effetto per un pubblico disabituato.

La parte finale, poi, un fastidioso e palese “omaggio” a Candiani, partner dell’iniziativa, e in particolare alla sua COREVA technology, il cui marchio compariva un po’ ovunque:

Si tratta di un’innovativa tecnologia sviluppata e brevettata da Candiani Denim, che utilizza un filato vegetale ottenuto dalla gomma naturale per sostituire i filati sintetici a base di petrolio, creando così un prodotto biodegradabile e completamente privo di plastica. Per la verità, una sperimentazione virtuosa, green ed ecosostenibile, in coerente risposta a quanto denunciato nella prima parte della mostra.

Tuttavia, ho trovato di cattivo gusto pagare l’ingresso per visitare quella che pareva a tutti gli effetti la mostra-pubblicità di un potente marchio.

Terza tappa del tour: l’opera di Ian Berry

Per raggiungere la terza tappa e scoprire l’opera di Ian Berry – di fatto, l’unica vera star internazionale coinvolta nell’evento – abbiamo percorso Via Pré, Via del Campo (dove una triste postazione di Radio Babboleo tentava senza successo di coinvolgere i passanti e le passanti), raggiunto Piazza Fossatello e deviato su via Lomellini per entrare nel Museo del Risorgimento di Genova; ammetto che io vi ero stata una sola volta, prima.

Museo già casa natale di Mazzini, tradizionale ma non certo privo di interesse. Al suo interno, tra le altre cose, i ritratti di Goffredo Mameli, Giuseppe Garibaldi e dello stesso Giuseppe Mazzini, la celebre tela dell’olandese Peter Tetar Van Elven con la ricostruzione della partenza dei Mille dallo scoglio di Quarto, le opere di Plinio Nomellini realizzate in occasione dell’inaugurazione del Monumento ai Mille (5 maggio 1915) e il bozzetto in gesso dello scultore Eugenio Baroni, vincitore del concorso nazionale.

Ma anche la chitarra che fu di Mazzini, la Bandiera in seta dei Mille, la prima stesura autografa del Canto degli Italiani di Goffredo Mameli (1847), l’Atto di Resa delle truppe tedesche firmato a Genova il 25 aprile 1945, il documento autografo con l’orazione di Gabriele d’Annunzio.

Dopo aver visitato tutte le sale (praticamente in solitudine e assediate da un caldo atroce nda), siamo giunte all’ultima parte del percorso museale dove, piuttosto mimetizzata, era l’opera di Ian Berry.

Ci tengo a sottolineare che lì per lì l’opera mi è parsa a tutti gli effetti un dipinto e non le ho prestato particolare attenzione, convinta, non so perché, di dover cercare un lavoro di grandi dimensioni. Sorpresa, ho chiesto alle persone in accoglienza informazioni sull’opera dell’artista sfuggitami, ma non hanno saputo dirmi granché, se non che forse mi riferivo a «quel ritratto di Garibaldi fatto in jeans da un americano».

Sono tornata al piano superiore e ho capito di non aver riconosciuto l’opera, nonostante un pannello (in posizione un po’ infelice) la raccontasse, appena accanto.

Questo episodio denuncia da un lato la poca preparazione del personale addetto in merito all’opera ospitata per l’occasione nel Museo e dall’altro, però, l’incredibile maestria dell’artista.

Che incontri o meno i nostri gusti artistici, Ian Berry è di una bravura innegabile nel rendere, attraverso l’esclusivo utilizzo del jeans, tutte le sfumature e i virtuosismi propri dell’arte pittorica. Anche solo per questo, penso, la presenza di Ian Berry a Genova, con un’opera commissionata dall’organizzazione e dedicata alla città, avrebbe meritato maggiore attenzione ed è invece rimasta schiacciata dal turbinio di polemiche e sgambetti politici più o meno riusciti.

Per chi non lo conoscesse, Ian Berry è originario di una città di provincia nel nord dell’Inghilterra, Huddersfield (no, non è un americano!), che un tempo aveva una forte impronta industriale in campo tessile. Berry è oggi considerato nel mondo l’artista del jeans (del denim, come dice lui) per eccellenza; ha esposto i suoi lavori un po’ ovunque, ritraendo, anche su richiesta, molte delle icone della pop culture di oggi e di ieri, da Debbie Harry a Jennifer Saunders, da Giorgio Armani a Lapo Elkann e Ayrton Senna – a fini solidali.

Anche a distanza ravvicinata Garibaldi in Jeans è un’opera che confonde per la cura dei dettagli e la resa pittorica ottenuta grazie a un minuzioso lavoro di lavaggi e dissolvenze del tessuto.

Stando a quanto dichiarato dall’artista sul suo stesso sito web, il suo lavoro è iniziato casualmente, dalla semplice osservazione di una pila di vecchi jeans e notando le tonalità contrastanti del blu.

Entrato in contatto con Genova e con Cristiano Palozzi già nel 2017, ha visto abbandonare temporaneamente il progetto di una personale nella città ligure a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi prima, della pandemia poi; e insomma, il suo coinvolgimento è stato diverso da quello previsto inizialmente.

Il lavoro esposto al Museo del Risorgimento è ispirato al dipinto Garibaldi a Marsala (11 maggio 1860) di Gerolamo Induno, risalente alla seconda metà dell’800 e conservato presso il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino. Nell’opera in questione, come in altre testimonianze iconografiche relative a Garibaldi e alle Camicie Rosse, comprese quelle di Genova, “l’eroe dei due mondi” indossa pantaloni realizzati nel tipico tessuto azzurro.

Berry ha deciso di omaggiare una delle figure chiave del Risorgimento, uno dei personaggi storici più celebrati della sua epoca, considerato dalla storiografia e nella cultura popolare tra i maggiori eroi nazionali italiani, al comando di alcune delle imprese che hanno portato all’unificazione del nascente Regno d’Italia.

D’altronde, piccolo dettaglio divertente, Garibaldi nacque proprio in quella Nizza che, come già spiegato altrove (articolo di wall:out Autunno 2020 nel blu, dipinto di blu. Dentro e dietro alla mostra plurima di Villa Croce) si contende con Genova il primato dei jeans.

Presso il Museo Diocesano i quattordici Teli della Passione continuano a lasciarmi a bocca aperta per il loro fascino senza tempo

Enormi tele blu dipinte a monocromo che, per contenuto, si collocano ambiguamente tra la devozione popolare e l’arte colta.

Originariamente presenti nell’Abbazia di San Nicolò del Boschetto in Val Polcevera e utilizzate come apparati effimeri in occasione della Settimana Santa, sono realizzate in fibra di lino tinta con indaco e dipinta a biacca e vengono considerate affascinanti antenate del moderno jeans.

Chi è l’autore di questi splendidi lavori? Si ipotizzano i nomi di Teramo Piaggio (notizie dal 1532 al 1554) e di Giovanni Cambiaso per quelli cinquecenteschi, mentre restano anonime le tele databili ai primi del ‘700.

Normalmente, la visita alle sale con i Teli della Passione, la sezione chiamata BLU DI GENOVA, costa 5 euro; può anche andare bene, quindi, avere l’occasione di accedervi con un biglietto che comprende altre cinque mostre.

C’è però da fare una notazione anche in questo caso: l’integrazione narrativa?

Quella al Diocesano pareva una tappa lasciata a sé, non facente parte di un percorso studiato e pensato. A confermarlo anche la povertà, francamente imbarazzante, di riferimenti alla manifestazione: un foglio A4, pure mezzo stropicciato, attaccato vicino all’ingresso, con scritto GENOVA JEANS.

Nessun approfondimento, nulla di diverso rispetto a quanto è possibile vedere in qualsiasi altro momento dell’anno. Va bene includere nell’evento i tesori cittadini da scoprire e riscoprire, ma avrebbe acquisito un senso diverso se questo fosse avvenuto in una chiave inedita e inusuale.

Sotto-porticato di Palazzo Ducale: DIESEL’s denim heritage. A walking in its archive

Mi soffermo solo brevemente sulla mostra presentata nel sotto-porticato di Palazzo Ducale perché, tra tutte quelle proposte, è stata decisamente la più deludente: DIESEL’s denim heritage. A walking in its archive era dedicata ai pezzi leggendari e iconici dell’archivio privato della Diesel (insieme a Candiani tra i partner dell’iniziativa).

Di fatto, una serie impersonale di manichini da vetrina con indosso alcuni dei capi che hanno segnato la storia e il successo della celebre casa di moda. Una mostra banale e davvero poco suggestiva anche sul piano dell’allestimento, con una fastidiosa illuminazione e un orrendo tappeto-moquette in finta erba decorato con il nome torreggiante del marchio.

Quale la connessione con Genova – dove per altro il negozio Diesel ha chiuso i battenti – è davvero difficile da intuire.

La maison, per l’occasione, ha inoltre proposto in via del Campo Diesel’s replica of the first jeans ever, la replica o meglio, la riproposizione, del primo modello di jeans comparso nella storia, certificato dalla storica dell’arte, del tessile e del costume Marzia Cataldi Gallo.

Un altro intervento che ho trovato un po’ fine a sé, lasciato in superficie.

Ultima tappa del tour: ArteJeans, un mito nelle trame dell’arte contemporanea

Ed eccoci giunte e giunti alla tappa finale del tour, quella che più attendevo e che, devo dire, mi ha più piacevolmente sorpresa: la mostra ArteJeans, un mito nelle trame dell’arte contemporanea al Metelino (il nome dell’edificio fa riferimento all’omonimo quartiere dell’area portuale e alla ex colonia genovese in Grecia. Lo stesso vale per altri edifici: Galata, Scio, Caffa, Tabarca…).

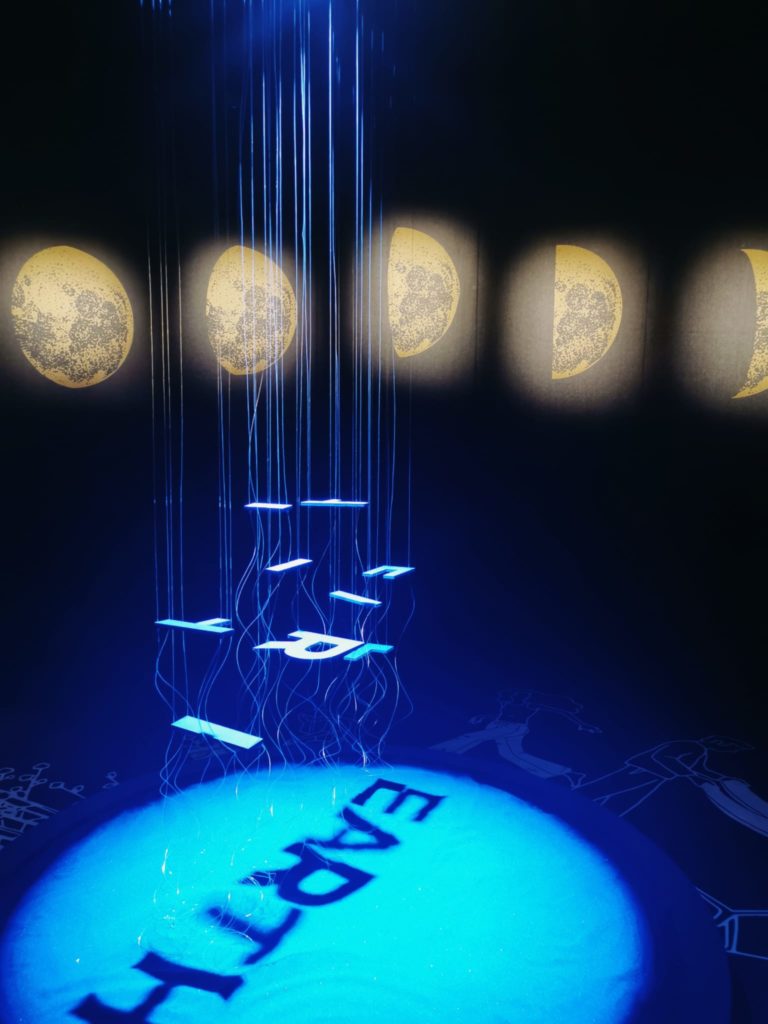

Molte delle opere esposte le avevo già viste e commentate a Villa Croce (articolo di wall:out Autunno 2020 nel blu, dipinto di blu. Dentro e dietro alla mostra plurima di Villa Croce) ma per questa occasione se ne sono aggiunte altre tra cui l’installazione al soffitto Tréssa, di Francesca Pasquali, realizzata durante un workshop con gli studenti e le studentesse dell’Accademia ligustica di Belle Arti di Genova; un lavoro fisicamente attraversabile e composto di trenta liane in jeans lunghe intorno ai 14 metri.

Ricordo che la mostra al Metelino è frutto di donazioni da parte degli artisti e delle artiste coinvolti/e e che proprio alcuni/e di loro, a pochi giorni dall’inaugurazione e a fronte delle numerose polemiche intorno alla mancata trasparenza sui costi effettivi della kermesse, hanno chiesto di non essere associati e associate all’evento in attesa di chiarimenti, salvo poi, probabilmente, trovare un compromesso o un chiarimento(?).

Per rispetto, eviterò comunque di menzionarli e di ripetermi; basti sottolineare che tutti i lavori sono realizzati su un telo jeans di 1.80×2.00 m offerto da Candiani Denim e che gli artisti sono stati selezionati da un comitato critico composto da Ilaria Bignotti, Luciano Caprile e Laura Garbarino.

Un’altra precisazione: l’associazione Artejeans è nata a Londra, svincolata dal neonato festival genovese diretto da Manuela Arata, su idea e per volontà di Francesca Centurione Scotto Boschieri (ambasciatrice di Genova nel mondo) e di Ursula Casamonti, della potente Tornabuoni Arte.

I due progetti sono stati solo temporaneamente associati e d’altronde è stata ipotizzata la nascita di un Museo diffuso e permanente del Jeans, con cuore proprio al quarto piano del Metelino e le opere donate al Comune a costituirne il nucleo principale.

Ma tornando alla mia esperienza di fruitrice: ero curiosa di vedere come alcuni dei lavori già esposti a Villa Croce, all’interno di sale che a mio avviso non li avevano affatto valorizzati, si presentassero in ambienti che immagino molto più adatti all’arte contemporanea.

Il Metelino non ha deluso, rendendo efficace una mostra che, nonostante qualche pezzo interessante, esiterei a definire indimenticabile.

In effetti, più che l’esposizione in sé mi ha colpito l’edificio con il suo pavimento grezzo, le tubature in vista, gli alti soffitti, le ampie finestre a incorniciare la sopraelevata trafficata e la Genova a monte…

Se “Genova Jeans” ha rappresentato l’occasione di mostrare alle persone le potenzialità di spazi di questo tipo per le arti contemporanee, ben venga. Alla fine, però, resta la certezza che nulla di quanto osservato ed esperito durante la manifestazione può giustificare cifre e investimenti tanto alti.

L’amaro in bocca è il figlio naturale di un’occasione persa e davvero mal giocata, di un progetto che non ha saputo, purtroppo, restituire una narrazione affascinante e convincente intorno a uno dei grandi miti del nostro tempo, che non è riuscita a intrecciarsi con la vita della città, che non ha saputo, di fatto, fare Cultura.

Immagine di copertina:

Foto di Amina A.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.