Per i popoli del mar Mediterraneo, l’acciuga rappresenta molto più di un pesce: è gesto quotidiano, radice alimentare, archetipo popolare. Vive un’esistenza al confine, tra il fondale e la superficie, il pane e il burro, le reti e la libertà.

Tra il cielo e il mare

La leggenda popolare narra che nel firmamento brillava una famiglia di stelle piccole ma luminosissime:

«Si chiamavano Engrauline ed erano molto vanitose»

Credevano di meritare l’ammirazione umana anche di giorno, alla luce del Sole, e accusavano la Luna di volerle oscurare. Dio, non potendo più sopportare la loro superbia, le strappò dal cielo e le gettò in mare.

«Fu così che, il giorno dopo, le reti dei pescatori del mare si riempirono per la prima volta di innumerevoli esemplari di piccoli pesci lucenti come argento vivo battezzati dai sapienti Engraulis Encrasicholus, ma che i semplici chiamarono, da allora e per sempre, semplicemente acciughe»

(Vigliero Lami, L’Alice delle meraviglie)

Nuotando nella salmastra quotidianità, non è stupefacente incontrarle tra le pagine della letteratura italiana: basta seguire la scia argentea delle squame.

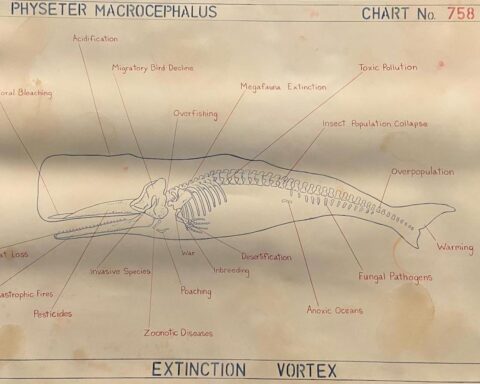

Un pesce cosmico, sociale, ultraterreno

Calvino, nelle “Cosmicomiche”, ne fa ingrediente del brodo primordiale, quando descrive l’universo stipato e accalcato, prima del Big Bang:

«Che ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva. E il tempo, idem: cosa volete che ce ne facessimo del tempo, stando lì pigiati come acciughe?»

(Calvino, Le cosmicomiche)

Achille Mauri, in “Anime e acciughe”, ne sfrutta la natura liminale: nel suo racconto, le acciughe non sono semplici pesci, ma entità dotate di anima che nuotano in banchi, accompagnando le anime umane nel loro viaggio ultraterreno.

La metafora serve a illustrare una visione dell’aldilà come spazio di connessione e solidarietà, dove le anime, come acciughe in un banco, si muovono insieme in un eterno abbraccio collettivo. Tuttavia, la scelta delle acciughe è stata presa… di pancia:

«Io ne ho sempre fatto sempre strage, le adoravo al punto da portarmi a scuola i tubetti di pasta d’acciughe nella cartella, e poi le mangiavo sul pane tostato, col burro, al limone, fritte, sott’olio, sotto sale, crude, con gli spaghetti al sugo.. Forse dentro di me c’è sempre stato un enorme banco di acciughe e la loro anima»

(Mauri, Anime e acciughe)

Preparate seguendo un’altra ricetta, vengono comunque molto apprezzate dal commissario Montalbano:

«La sera avanti, trovate nel frigo delle acciughe freschissime accattategli dalla cammarera Adelina, se l’era sbafate in insalata, condite con molto sugo di limone, olio d’oliva e pepe nero macinato al momento. Se l’era scialata…»

(Camilleri, La voce del violino)

Riti, memorie, resistenze

Se la letteratura, talvolta, tende a raccontare il fantastico, l’eccezionale, le acciughe la riportano giù, nel sale, nella fatica, nei gesti ripetuti, quelli raccontati in “Il salto dell’acciuga”.

«Quando veniva la luna di giugno e le acciughe attraversavano come rondoni l’orizzonte, l’Ernesto diceva che era venuto il momento. Portava in spiaggia, sotto il capannone di canne, le arbanelle, i vasi di vetro, e un sacco di sale grosso. Dopo la pesca, si pulivano le acciughe, via la testa e le interiora. Si faceva uno strato di acciughe e una manciata di sale, poi un altro strato di acciughe e un altro pugno di sale»

(Orengo, Il salto dell’acciuga).

La ripetizione è tradizione e la tradizione è collettività: De André sottolinea come le acciughe, quando si sentono in pericolo, si stringano le une alle altre, per proteggersi. Eppure, così facendo, finiscono nella rete dei pescatori.

«Le acciughe fanno il pallone, che sotto c’è l’alalunga. Se non butti la rete, non te ne lascia una»

(De André, Le acciughe fanno il pallone)

Nel romanzo “Il ballo delle acciughe” viene ripreso lo stesso concetto:

«Intrappolare le acciughe nelle reti è semplice, perché le acciughe fanno il pallone»

(Garbarino, Il ballo delle acciughe)

L’acciuga è simbolo, figura narrativa, non solo come presenza gastronomica o ambientale, ma come modo di stare al mondo: fragile e tenace, marginale e solidale. Una grammatica di mare e resistenza.

Immagine di copertina:

Illustrazione di Elena G.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.