Nella letteratura italiana, la notte di San Giovanni è stata spesso raccontata con pagine evocative, sublimi, magiche: il panorama sovrannaturale del crepuscolo illuminato dai falò, che specchia il cielo sulla linea dell’orizzonte, la brezza primaverile intiepidita dal fiato degli spiriti di passaggio, le gocce di rugiada raccolte insieme alle erbe.

L’atmosfera è di un tempo sospeso, in cui tutto può accadere.

Tra il 23 e il 24 giugno, nell’emisfero settentrionale, si celebra il solstizio d’estate. È la vittoria della luce sulle tenebre, ma anche l’inizio del declino luminoso: nel culmine, la fine.

Il solstizio insegna che il tempo non è lineare, ma una spirale, una soglia.

Due romanzi di Grazia Deledda raccontano questa notte, in modi diversi ma uniti da un’eco simbolica, legata al paesaggio e alla tradizione, accomunate da una parola artigiana e umile, “orlo”:

«La luna saliva fra gli alberi delle piazze illuminando il patiu e le donne sedute in giro. Su proposta di Lia, un gruppo di esse partì per andare a bagnarsi i piedi alla sorgente e a cogliere l’alloro e il timo sull’orlo della valle»

(Colombi e sparvieri)

«Cadeva la notte di San Giovanni. Olì uscì dalla cantoniera biancheggiante sull’orlo della stradale che da Nuoro conduce a Mamojada, e si avviò per i campi»

(Cenere)

In entrambe le scene, la notte di San Giovanni appare come una soglia femminile e notturna, legata ai gesti antichi della raccolta, della camminata tra campi e fonti, e al rapporto intimo con il mondo invisibile.

Una notte che non si descrive, si attraversa; e l’orlo è la parte terminale, lembo, margine, estremità: la fine di sé, l’inizio dell’altro.

Il confine, “cum finis”, è il luogo dove si finisce insieme, il punto d’incontro.

Cesare Pavese lega il racconto della notte di San Giovanni al periodo umano liminale per eccellenza: l’adolescenza. Nel racconto Il mare i protagonisti sono due giovani amici:

«Tutta la notte di San Giovanni, Gosto era stato in giro per il paese e io non avevo potuto andarci, perché in casa nostra a godere i fuochi si sta sul terrazzo. Gosto mi aspettava sotto, nella strada, e ci mostrammo gridando i falò più lontani e i più grossi»

(Feria d’agosto)

Sono a metà tra l’infanzia e l’età adulta, tra le ultime e le prime volte. Dopo aver superato la soglia della maturità, il tempo si piega ancora una volta su di sé e i falò sparpagliati sulle colline diventano nostalgici ricordi in cui far brillare la pupilla.

«Quasi godevo se veniva un temporale, il finimondo, di quelli d’estate, e gli guastava la festa. Adesso a pensarci rimpiango quei tempi, avrei voluto ritrovarmici»

(La luna e i falò)

L’elemento del fuoco, insieme alla rugiada, raccolta all’alba per propiziare salute, fertilità e amore, crea un binomio simbolico potentissimo: il fuoco brucia, la rugiada guarisce.

In materia di contraddizioni che convivono, non c’è da stupirsi se l’altro elemento costitutivo dei rituali della notte di San Giovanni sia l’acqua, la rugiada, peraltro lunare, altro opposto antinomico alla luce solare celebrata.

Il gesto antico di cogliere l’iperico, l’artemisia, il rosmarino, la salvia, la lavanda, non è solo un’eredità contadina ma una forma di conoscenza trasmessa soprattutto da donne.

Questa alchimia popolare, tra stregoneria e medicina, apre uno squarcio sulla sapienza vegetale delle donne, spesso marginalizzate per via della loro conoscenza esoterica.

Tuttavia, nel buio che precede il solstizio, la norma sfuma i propri rigidi dettami e l’illecito si fa lecito.

È la forza della ripetizione, delle formule magiche cantilenate, dei gesti reiterati che aprono squarci nella dimensione temporale: è la possibilità di scucire l’orlo dell’anno, per poter dare una sbirciata alla tasca del tempo, rifare il mondo, anche solo per una notte.

Nel romanzo Il ballo delle acciughe si sfrutta il ponte di passaggio che crea la celebrazione del santo, per creare un’atmosfera sospesa nell’osteria di Rio de Janeiro, dove si radunano i genovesi emigranti dell’Ottocento: sentono la necessità di festeggiare per riconoscere in sé stessi la propria identità, origine, ma, lontani da casa, sono costretti ad adattarsi con quello che hanno:

«L’ostessa aveva preparato con cura l’acqua di San Giovanni, o almeno una sua versione alla bell’e meglio, con le erbe che aveva scovato al mercato e i fiori di piante sconosciute: qualcosa che somigliasse allo “scacciadiavoli”, come qualcuno chiamava l’iperico, e poi infiorescenze di ogni genere e foglie odorose»

(Il ballo delle acciughe)

Così facendo, non imitano un passato, ma ne costruiscono uno nuovo, condiviso, in cui la nostalgia diventa creatività, e la ritualità, come sempre, torna ad essere linguaggio comune.

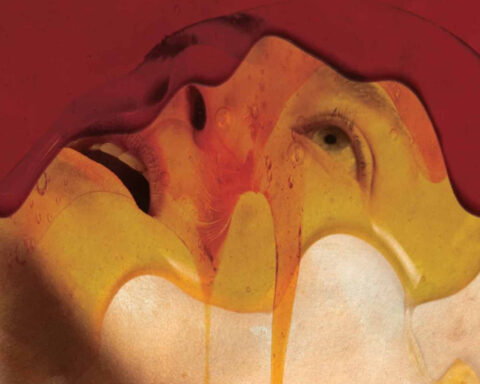

Immagine di copertina:

Illustrazione di Elena G.

Scrivi all’Autorə

Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?

Clicca sul pulsante qui a destra.